Ieri si è celebrata la grande figura di Sant'Ignazio di Loyola, fondatore della Società dei Gesuiti.

Il grande Santo spagnolo, amico di S. Filippo Neri (v. anche qui) e vari altri Santi dell'epoca della Controriforma, volle il suo ordine religioso, sotto le insegne di Capitan Gesù, quale autentico avamposto "militare" dell'ortodossia cattolica e della predicazione contro le eresie dilaganti dei c.d. riformatori ("... Lui caccia dalla tana la feccia luterana ...", come recita una strofa del canto) e, successivamente, dei modernisti.

Ed in effetti lo fu un tempo.

Tra le sue fila si santificarono insigni figure di dotti e teologi come san Roberto Bellarmino e san Pietro Canisio, ma pure instancabili predicatori della Lieta Novella come san Francesco Saverio e Matteo Ricci.

In quest'ordine, araldo della devozione del Sacratissimo Cuore di Gesù, e già un tempo tanto glorioso, giunsero alla perfezione cristiana pure molti giovani tanto da essere ancor oggi additati alla gioventù quali fulgidi esempi di purezza, di castità e di altre virtù cristiane. Basti ricordare i santi Luigi Gonzaga, Stanislao Kostka e Giovanni Berchmans, tanto per citare i più noti.

Come dimenticare poi le innumerevoli schiere di martiri gesuiti nell'Inghilterra apostata e scismatica e nel Giappone pagano, che coraggiosamente affrontarono faticosissime prove e terribili martirii?

Il grande Santo spagnolo, amico di S. Filippo Neri (v. anche qui) e vari altri Santi dell'epoca della Controriforma, volle il suo ordine religioso, sotto le insegne di Capitan Gesù, quale autentico avamposto "militare" dell'ortodossia cattolica e della predicazione contro le eresie dilaganti dei c.d. riformatori ("... Lui caccia dalla tana la feccia luterana ...", come recita una strofa del canto) e, successivamente, dei modernisti.

Ed in effetti lo fu un tempo.

Tra le sue fila si santificarono insigni figure di dotti e teologi come san Roberto Bellarmino e san Pietro Canisio, ma pure instancabili predicatori della Lieta Novella come san Francesco Saverio e Matteo Ricci.

In quest'ordine, araldo della devozione del Sacratissimo Cuore di Gesù, e già un tempo tanto glorioso, giunsero alla perfezione cristiana pure molti giovani tanto da essere ancor oggi additati alla gioventù quali fulgidi esempi di purezza, di castità e di altre virtù cristiane. Basti ricordare i santi Luigi Gonzaga, Stanislao Kostka e Giovanni Berchmans, tanto per citare i più noti.

Come dimenticare poi le innumerevoli schiere di martiri gesuiti nell'Inghilterra apostata e scismatica e nel Giappone pagano, che coraggiosamente affrontarono faticosissime prove e terribili martirii?

Pieter Paul Rubens, Miracolo di S. Ignazio di Loyola,1617, Kunsthistorisches Museum, Vienna

Albert Chevallier-Tayler, S. Ignazio ed i primi compagni professano i voti solenni (22 aprile 1541, Basilica di S. Paolo Fuori le Mura), 1904, Cappella di S. Ignazio, Chiesa del sacro Cuore, Wimbledon

Luis Fernández García, Apoteosi di S. Ignazio di Loyola, 1675, Chiesa di san Miguel e san Julián, Valladolid

Anonimo dell’ambito di Rubens, Ritratto di S. Ignazio che presenta la regola dell’ordine della Compagnia di Gesù, XVII sec., Museo storico aloisiano, Castiglione delle Stiviere

Juan de Valdés Leal, S. Ignazio riceve il Nome di Gesù, 1676, Museo de Bellas Artes, Siviglia

Ignác František Platzer, S. Ignazio fulmina e sconfigge l'eresia col Nome di Gesù, XVIII sec., Chiesa di San Nicola, quartiere di Malá Strana, Praga

Jean-Baptiste Theodon, La Fede Cattolica trionfa sull'idolatria, 1698-1702, Altare di S. Ignazio, Chiesa del Gesù, Roma

Pierre Le Gros II, La Religione Cattolica rovescia l'eresia e l'odio, Altare di S. Ignazio, 1695-99, Chiesa del Gesù, Roma

Pierre Le Gros II, S. Ignazio, Altare di S. Ignazio, 1695-99, Chiesa del Gesù, Roma

Oggi, invece, ricordiamo sia il martirio dei sette fratelli Maccabei sia la dedicazione della Chiesa romana di San Pietro Apostolo in Vincoli (c.d. Titolo di Eudossia).

Silvestro Pistolesi, S. Pietro liberato dal carcere da un angelo, 1979, Abbazia di Montecassino, Cassino

Mattia Preti, S. Pietro è liberato di prigione dall'Angelo, 1665-1666, Akademie der bildenden Künste, Vienna

Mattia Preti, Liberazione di S. Pietro, XVII sec., Chiesa dei Gesuiti, La Valletta

Bernardo Strozzi, L'Angelo scioglie le catene di Pietro, Ashmolean Museum of Art and Archeology, Oxford

Antonio De Bellis, Liberazione di Pietro, 1640 circa, collezione privata

Giovanni Lanfranco, L'Angelo sveglia Pietro e lo invita ad uscire di prigione, 1614-15 circa, Collezione Cunial, Roma

La prodigiosa liberazione dell'Apostolo san Pietro dové colpire molto le prime comunità cristiane se è vero che ne conservarono il ricordo sia dei luoghi (ancor oggi, infatti, la chiesa gerosolomitana di San Marco, in mano ai cristiani siriaci, è ritenuta la casa di Maria, madre del futuro evangelista Giovanni Marco, dove si recò l'Apostolo una volta liberato dal carcere di Erode) sia anche delle catene, miracolosamente sciolte dall'Angelo mandato da Dio, le quali dovettero essere tenute, un tempo, dalla Cristianità in grande venerazione per essere conservate almeno dal V sec. nella basilica Apostolorum in exquiliis.

Ingresso della chiesa siriaca di S. Marco, Gerusalemme

All'epoca di san Leone Magno si celebrava oggi sull’Esquilino un doppio anniversario, quello della basilica degli Apostoli, dedicata da papa Sisto III (432-440) ai santi Pietro e Paolo e quello del martirio dei sette fratelli giudei messi a morte sotto Antioco Epifane secondo il II libro dei Maccabei (2 Mac 7, 1-41): Duplex enim causa lætitiæ est: in qua et natalem ecclesiæ colimus, et martyrum passione gaudemus, diceva quel santo pontefice all’inizio di una sua omelia, sebbene dedicasse poi tutto il suo discorso a trattare dei Maccabei. Difatti, secondo lui, la festa dei Maccabei era anteriore alla dedicazione della Basilica. Egli invocava, a tal riguardo, il ricordo del suo precedessore, qui hoc die antiquam festivitatem hujus loci consecratione geminavit (SAN LEONE MAGNO, Sermo XIX attrib., In Natali sanctorum septem fratrum martyrum Machabæorum, in PL 54, col. 517C-520A).

La basilica degli Apostoli dovette ricevere il nome di San Pietro in Vincoli meno di un secolo dopo la sua dedicazione. Sebbene nel 595 essa portasse ancora il Titulus Apostolorum, al tempo di papa Simmaco (498-514) nondimeno si parlava di sacerdoti a vincula sancti Petri.

Riguardo al culto delle catene ivi conservate, va posto in luce come nella Suggestio legatorum (sedis apostolicæ) ad Hormisdam (papam), scritta in favore di Giustiniano non ancora imperatore, i legati pontifici dell’Oriente, nel 519, affermavano che il futuro imperatore petit de catenis Sanctorum Apostolorum, si possibile est, et de craticula beati Laurentii martyris (A. THIEL, Epist. Rom. Pontif., I, Brunswick 1868, p. 874. La missiva dei legati a papa Ormisda ci è conservata in PL 63, col. 474-477). Gregorio Magno riportava la notizia che, ai suoi tempi, i fedeli ambivano di ottenere almeno un po’ di limatura delle catene di san Paolo così come anche di quella di san Pietro (SAN GREGORIO MAGNO, Registrum, lib. IV, Ep. 30, in PL 77, col. 704: «De catenis quas ipse sanctus Paulus apostolus in collo et in manibus gestavit»).

La festa della dedicazione della basilica a vinculisè già annotata nel Martirologio Geronimiano: Romæ statio ad sanctum Petrum ad vincula; ovvero: ad vincula Eudoxiæ, apostoli Petri osculant populi catenas.

In quanto festa puramente locale, rimase estranea alla prima recensione del Sacramentario di Adriano I: non vi fu inserita che più tardi. Comunque nel XII sec. tale festività era data per affermata da molti secoli.

Riguardo ai Sette fratelli Maccabei, va evidenziato che, quando, nel 1876, furono eseguite, nella basilica ad Vincula, importanti restauri, si scoprì sotto l’altare principale un sarcofago istoriato, diviso internamente in sette loculi al fondo dei quali si ritrovarono delle ceneri e dei frammenti ossei carbonizzati. Un’iscrizione, incisa su una lamina di bronzo, indicava che si trattava, appunto, delle reliquie di quei sette fratelli ebrei, che furono messi a morte sotto Antioco Epifane e furono chiamati comunemente Maccabei, dal nome del libro che racconta il loro eroico martirio, unitamente a quelle della madre e di Eleazaro (che si riteneva erroneamente essere il padre).

Nel IV sec., Antiochia rivendicava il possesso dei loro sepolcri. In effetti, secondo la tradizione cristiana antiochena, le reliquie della madre e figli sarebbero state sepolte sul luogo di una sinagoga (poi convertita in una chiesa) nel quartiere Kerateion di Antiochia. Per questo e per altri motivi, si è pensato che la scena del martirio sarebbe Antiochia anziché Gerusalemme.

San Girolamo, da parte sua, il quale aveva visto già i loro sepolcri a Modin (antica città levitica della Palestina), non accettava senza riserve questa pretesa antiochiena.

San Girolamo, da parte sua, il quale aveva visto già i loro sepolcri a Modin (antica città levitica della Palestina), non accettava senza riserve questa pretesa antiochiena.

La festa dei martiri Maccabei è antica e quasi universale. Appare in questo giorno nel martirologio siriaco primitivo del IV sec., nel Calendario di Cartagine, nel Martirologio Geronimiano. Un gran numero di Padri aveva pronunciato l’elogio di questi santi; ben più, san Giovanni Crisostomo fece il loro panegirico dinanzi alle loro stesse tombe (Per riferimenti, cfr. L. F. PIZZOLATO – C. SOMENZI, I sette fratelli Maccabei nella Chiesa antica d’Occidente, Milano 2005, passim).

![]()

Non sappiamo in quale epoca le sante reliquie furono portate a Roma. Un’iscrizione dell’XI o del XII sec. ne attribuisce il merito al papa Pelagio I. Per l'esattezza, la tradizione vorrebbe che le reliquie furono traslate da Costantinopoli a Roma sotto papa Vigilio (537-555) e trasferite in San Pietro in Vincoli da papa Pelagio I (ibidem, p. 23-24). Comunque sia, si volle scegliere il 1° agosto per dedicare la basilica ad Vincula, perché si dovevano deporre sotto il nuovo altare le ossa dei martiri Macccabei di cui, in questo giorno, tutte le Chiese orientali celebravano il natale.

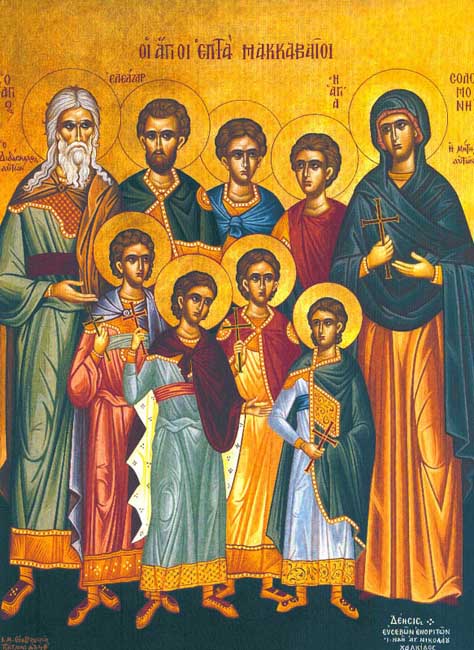

Autore anonimo, Santa Solomone con i figli Maccabei ed Eleazaro, 630-650, Chiesa di santa Maria Antiqua, Roma. A lato della Santa si legge il nome ΑΓΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΗ

Secondo un’antica tradizione orientale i Martiri oggi celebrati si sarebbero chiamati Abimo (Habim), Antonino, Guria (Guriah), Eleazaro, Eusabonio, Alimo (Hadim o Halim) e Marcello e sarebbero morti insieme alla loro madre Solomonia (o Anna o Myriam) ed al loro maestro, lo scriba Eleazaro, testimoniando, dinanzi al sovrano pagano, la fede nell'unico vero Dio e nella resurrezione finale dei corpi.

Un ultimo appunto: sul nome della madre, vi sono versioni diverse. Varie fonti infatti propongono il nome di questa donna. Mentre nel Talmud babilonese, essa resta anonima, nella Midsrah sulle Lamentazioni, detta anche Lamentazioni Rabbah, un testo rabbinico (un midrashim esegetico) che risale al V sec. d.C., la donna si chiamarebbe Miriam bat Tanhum, cioè figlia di Tanhum. Questa è la notizia più antica, che ci riporta che i suoi sette figli morirono martiri (il più piccolo dei quali aveva, secondo questa tradizione, solo sei anni), mentre la donna si sarebbe suicidata (il testo biblico è vago sul punto, sebbene il contesto farebbe pensare che pur’ella morisse martire: 2 Mac 7, 41: «Ultima dopo i figli, anche la madre incontrò la morte»). Nella tradizione orientale, riportata dai menologi e dai sinassari, la donna si sarebbe chiamata, come abbiamo ricordato, Solomonia, mentre, per la Chiesa Apostolica Armena, Shamuna. Per i siriaci il suo nome sarebbe Shamone e/o Maryam. Ella si sarebbe chiamata Hannah (o Chana) in alcune versione del Yosippon o Josippon o Josephon o Joseppon, cioè un racconto popolare della storia ebraica attribuito a Giuseppe Flavio che andrebbe dal 539 a. C. al 70 d.C. Probabilmente quest’ultimo nome si ricollegherebbe al nome della biblica madre di Samuele, Anna, che il testo sacro afferma che, da sterile, aveva partorito sette volte (1 Sam 2, 5). Tale versione è quella più accreditata, peraltro, dal mondo giudaico, come può evincersi dall'Encyclopedia Judaica.

Sarcofago paleocristiano con le reliquie dei sette fratelli Maccabei, Chiesa di S. Pietro in Vincoli, Roma

In questo ricordo tanto della liberazione di San Pietro quanto della testimonianza del martirio dei santi fratelli Maccabei, appare assai opportuna la preghiera per i cristiani, nasara, perseguitati nell'Oriente islamico, come da noi rammentato più volte nei giorni scorsi.

Appare, dunque, calzante l'invocazione a Dio, per tramite della Santa Vergine, dei coraggiosi Fratelli Maccabei e dell'Apostolo Pietro, perché liberi quelle popolazioni - così come liberò l'Apostolo - dalla persecuzione cui sono astretti ed al contempo rafforzi la fede - sul modello dei gloriosi Fratelli - di quelli chiamati al martirio ed alla testimonianza della fede nel Dio Triuno.