Tra le feste Mariane, quella della dormitio (κοίμησις) sanctæ Mariæ (κοίμησις της Θεοτόκου), o della sua corporea assunzione in cielo, fu fin dall’antichità la più celebre e la più solenne.

Icona della Dormizione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio, XVI sec.

Icona della Dormizione, Tomba della Vergine Maria, Gerusalemme

Essa attingeva direttamente dalla tradizione gerosolomitana, dove sin dai tempi più remoti (almeno dal III sec. d.C., ma la tradizione orale è più antica) si ricordava la dormizione della Vergine sul monte Sion, in Gerusalemme, ed il trasporto del corpo, ad opera degli Apostoli e della primitiva comunità dei credenti, presso la sua tomba, posta vicino al Monte degli Ulivi, in un wādī, cioè in un letto di un torrente, ormai secco, scavato tra le rocce, dove l’imperatrice Eudossia vi aveva fatto erigere una basilica.

Lecomte du Noüy, Donne cristiane alla tomba della Vergine, 1871, collezione privata

Ancora oggi, gli Orientali, in occasione della festività ortodossa della Dormizione, percorrono, in processione, il tratto di strada che dal Monte Sion (o meglio dal Sion cristiano), luogo tradizionale della Dormizione, scende alla Tomba di Maria.

“Vieni in pace perché le schiere celesti attendono te e che io ti introduca tra le gioie del Paradiso”, sulla base di queste parole del Cristo – riportate dall’apocrifo Transitus Virginis o Dormitio Mariae – la Vergine Madre si sarebbe, dunque, addormentata nel Signore, a Gerusalemme, per poi risvegliarsi, in anima e corpo, senza conoscere – analogamente alla sorte del corpo del Figlio – alcun segno di corruzione o decomposizione, in Paradiso.

Il fatto che la Madonna sia nata ed addormentasi nel Signore a Gerusalemme fa sì che ella sia considerata come la più illustre cittadina della Città Santa. Per questo è venerata come Ιεροσολυμίτισσα, Jerosolymitissa, cioè Gerosolomitana. E sotto questo titolo è veneratissima dai cristiani un'icona della Παναγία, Panaghia, Tuttasanta, col Bambino, in un'edicola dietro il banco di pietra, all'interno della Tomba della Vergine a Gerusalemme.

Icona ed edicola della Jerosolymitissa, Tomba della Vergine Maria, Gerusalemme

Tornando alla Dormizione, l’apocrifo suddetto, risalente secondo una tradizione ad un discepolo di san Giovanni l’Evangelista, tale Leucio, sebbene ne abbiamo una versione scritta risalente soltanto al IV-V sec. d.C., in verità, potrebbe aver avuto una redazione primitiva “ad un periodo assai anteriore al IV secolo”, come autorevolmente sosteneva il celebre frate-archeologo, P. Beniamino Bagatti (Le due redazioni del “Transitus Mariae”, in Marianum, 32 (1970), pp. 279-287), il quale ravvisava una grande coincidenza di dati tra il testo e le scoperte archeologiche: ad es., le tre camere sepolcrali messe in luce dagli scavi nella c.d. Tomba di Maria corrispondono alle tre camere descritte nella versione siriana del documento.

La data dell’odierna festa, al 15 agosto, però, non fu fissata in relazione alla Dormizione di Maria. In effetti, originariamente, in questa data si commemorava la dedicazione del santuario bizantino del Kathisma (cioè del Riposo, Requies in latino) di Maria, vicino al monastero di Mar Elias, ed oggi, anche al Kibbutz Ramat Rachel, sulla strada tra Gerusalemme e Betlemme, ad opera del vescovo di Gerusalemme Giovenale (456 d.C.) (su questo sito, v. qui e qui con la lezione di P. Eugenio Alliata). In questo luogo si ricordava che Maria, in prossimità di Betlemme, prima di partorire il Figlio di Dio, si sarebbe riposata, sedendosi su una pietra, che si conservava al centro del Santuario ottagonale (i cui resti sono tuttora visibili).

Mosaico della palma con i frutti decisamente "sproporziati", resti della chiesa del Kathisma, Betlemme

Lavori di scavo e pulitura del mosaico, chiesa del Kathisma

Veduta area dei resti della chiesa del Kathisma

Le letture di questo giorno ricordavano il parto della Vergine (Is. 7, 10-15; Gal. 3, 29-4,7; Lc. 2, 1-7), alludendo alla maternità divina e salvifica di Maria e non già alla sua Assunzione.

Tuttavia, a seguito dell’ampia diffusione dell’apocrifo sopraricordato, fu quasi naturale ricollegare ed evocare il “riposo” di Maria alla sua “dormizione” corporale, cioè al suo “riposo” definitivo, distaccandosi sempre più il ricordo dalla Maternità a favore di quello dell’Assunzione.

Verso il VI sec. questo passaggio poteva dirsi compiuto ed il 15 agosto – come sancito dall’imperatore Maurizio alla fine del VI sec. – indicò definitivamente la Dormizione della Santa Vergine, celebrata con grande solennità con un riposo festivo e che dalla Vita di San Teodoro di Gerusalemme (+ 529 d.C.) apprendiamo era celebrata con la partecipazione di una grande folla (per approfondimenti sulle origini della festa dell'Assunzione, v. il saggio di Frédéric Manns, OFM, in AA. VV., L'Assunzione di Maria Madre di Dio. Significato storico-salvifico a 50 anni dalla definizione dogmatica, PAMI, Città del Vaticano 2001, pp. 169-182; Simon Claude Mimouni, Dormition et Assomption de Marie. Histoire de traditions anciennes, Paris, 1995, passim).

Hugo van der Goes, Il transito della Vergine, 1480 circa, Groeninge Museum, Bruges

Duccio da Buoninsegna, Annuncio di morte alla Vergine, 1308-11, Museo dell’Opera del Duomo, Siena; la palma è simbolo di morte e del paradiso

Buoninsegna, Commiato da S. Giovanni, con arrivo di tutti gli Apostoli, 1308-11, Museo dell’Opera del Duomo, Siena

Buoninsegna, Commiato dagli apostoli, 1308-11, Museo dell’Opera del Duomo, Siena

Buoninsegna, Dormizione della Vergine, 1308-11, Museo dell’Opera del Duomo, Siena. Anche qui compare la palma

Buoninsegna, Funerale della Vergine, 1308-11, Museo dell’Opera del Duomo, Siena. La salma è preceduta dalla palma

Buoninsegna, Sepoltura della Vergine, 1308-11, Museo dell’Opera del Duomo, Siena. Qui pure vi è il simbolo della palma.

La festa giunse a Roma nel secolo successivo. Qui si celebrava una messa nella basilica Liberiana, la quale poneva termine alla lunga processione, o fiaccolata, che si snodava per le vie di Roma durante la nottata.

L’autore di questa processione notturna di clero e di popolo, fu san Sergio I (papa dal 687 al 701). San Leone IV (papa dall’847 all’855) fu ripristinata, dopo che era caduta in una certa dimenticanza, semplicemente richiamando in vigore l’uso del suo predecessore, sebbene verosimilmente introducesse l’ufficio e la messa vigiliale, nonché la dotasse di un’ottava: farebbe pensare ciò la circostanza che alcuni antichissimi lezionari ed evangeliari non contemplino alcuna lettura per questa vigilia se non a partire da una certa epoca, appunto dal IX sec.

Verso il X sec. l’odierna solennità crebbe di proporzioni ed il corteo, invece che da Sant’Adriano al Foro, partiva addirittura dalla residenza papale del Laterano, colle icone del Salvatore e della Theotokos, cinti da centinaia di luci.

Fuori di Roma, in moltissimi luoghi d’Italia venne ricopiata per la vigilia dell’Assunzione la commovente usanza della Città Eterna; ed ancora adesso in alcuni paesi del Latium, questa sera si formano due processioni, una coll’immagine del Salvatore, l’altra con quella di Maria Santissima, che muovono alla volta una dell’altra. Quando i due cortei s’incontrano, i portatori delle due icone si scambiano il bacio della pace; il celebrante allora offre l’incenso alle sante immagini, il Cristo prende la destra, la Vergine la sinistra, e così in processione trionfale si conclude ad una qualche chiesa dedicata alla Madonna, ove s’incomincia la festa dell’Assunta.

Giusta l’XI Ordo Romanus, la mattina del 14 agosto il Papa coi cardinali, digiuni ed a piedi scalzi, si recavano nell’oratorio di san Lorenzo nel Patriarchium, ove facevano sette genuflessioni innanzi l’icona bizantina del Salvatore che ancor oggi vi si custodisce. Allora il Pontefice ne scopriva lo sportello, ed al canto del Te Deum la deponeva in piano, cioè la discendeva perché nella sera seguente potesse esser portata in processione dai diaconi cardinali.

I vespri e l’ufficio vigiliare di nove lezioni, sull’imbrunire, erano cantati a Santa Maria Maggiore; quindi il Pontefice e tutto il clero tornavano in Laterano per cominciare la processione notturna (cfr. A. I. Schuster, Liber Sacramentorum. Note storiche e liturgiche sul Messale Romano – VIII. I Santi nel mistero della Redenzione [le Feste dei Santi dall’Ottava dei Principi degli Apostoli alla Dedicazione di san Michele], Torino-Roma, Marietti, 1932, pp. 180-181).

Oltre alla vigilia dell’Assunzione, la Chiesa oggi commemora due importanti ricorrenze di Martiri di Cristo: la prima è la festa dei Santi Ottocento Martiri di Otranto; la seconda è il martirio del francescano conventuale San Massimiliano Maria Kolbe.

I primi furono uccisi il 14 agosto 1480 dai musulmani turchi di Agomet Pascià, agli ordini di Maometto II il Conquistatore, sul colle della Minerva, poco lontano dalla città di Otranto, dopo che lo stesso arcivescovo idruntino, Mons. Stefano Pendinelli (Stefano Argercolo de Pendinellis) (1403-1480), fu trucidato:

«Durante la notte precedente quello sventurato giorno, l’arcivescovo Stefano [...] aveva confortato tutto il popolo col divino sacramento dell’Eucarestia per la battaglia del mattino seguente, che lui aveva previsto». I turchi, «raggiunto l’arcivescovo che sedeva sul suo trono vestito con abiti pontificali e con in mano la croce, lo interrogarono chi fosse; ed egli intrepidamente rispose: Sono il rettore di questo popolo e indegnamente preposto alle pecore del gregge di Cristo. E dicendogli uno di loro: “Smetti di nominare Cristo, Maometto è quello che ora regna, non Cristo”, egli rispose indirizzandosi a tutti: “O miseri ed infelici, perché vi ingannate invano? Poiché Maometto, vostro legislatore, per la sua empietà soffre nell’inferno con Lucifero e gli altri demoni le meritate pene eterne; ed anche voi, se non vi convertite a Cristo e non ubbidite ai suoi comandamenti, sarete nello stesso modo cruciati con lui, in eterno”. Aveva appena terminato di proferire queste parole quando uno di loro, impugnata la scimitarra, con un sol colpo gli recise la testa; e, così decollato sulla propria sedia, divenne martire di Cristo nell’anno del Signore 1480, l’11 di agosto».

Ritratto di Mons. Stefano Pendinelli, Chiesa dell'Assunta, Galatina

Il 13 agosto, quando fu posto ai cittadini di Otranto la scelta - ieri come al giorno d'oggi - se abbracciare la fede islamica o soccombere, un tale Antonio Primaldo, di professione sarto, a nome di tutti rispose: “Credere tutti in Gesù Cristo, figlio di Dio, ed essere pronti a morire mille volte per lui”. Rivolgendosi, dunque, ai Cristiani li esortò con queste parole: “Fratelli miei, sino oggi abbiamo combattuto per defensione della Patria e per salvar la vita e per li Signori nostri temporali, ora è tempo che combattiamo per salvar l’anime nostre per il nostro Signore, quale essendo morto per noi in Croce conviene che noi moriamo per esso, stando saldi e costanti nella Fede e con questa morte temporale guadagneremo la vita eterna e la corona del martirio”. A queste parole incominciarono a gridare tutti a una voce con molto fervore che preferivano piuttosto mille volte morire con qualsivoglia sorta di morte che rinnegar Cristo. Dinanzi a questa limpida professione di fede, furono condannati a morte. Ed il mattino seguente, «quei prodi campioni della santa fede con la fune al collo e con le mani legate dietro le spalle, furono menati al vicino colle della Minerva. Con l’umile portamento, con l’aria divota e serena e col frequente invocare i nomi di Gesù e di Maria, facevano di sé spettacolo glorioso a Dio e gradito agli Angeli. Tutto quel tratto di strada, che corre dalla porta antica di mare fino al colle, risonò di sante preci, colle quali quelle anime grandi imploravano la grazia di consumare il sacrifizio delle loro vite». Si confortavano l’un altro a «pigliar pazientemente il martirio e questo faceva il padre al figlio, e il figlio al padre, il fratello al fratello, l’amico all’amico, il compagno al compagno, con molto fervore e con molta allegrezza. … Girava intorno ai cristiani un turco importuno con alla mano una tabella vergata in carattere arabo. L’apostata interprete la presentava a ciascuno e ne faceva la spiegazione, dicendo: Chi vuol credere a questa avrà salva la vita; altrimenti sarà ucciso. Ratificarono tutti la professione di fede e la generosa risposta data innanzi: onde il tiranno comandò che si venisse alla decapitazione, e, prima che agli altri, fosse reciso il capo a quel vecchio Primaldo, a lui odiosissimo, perché non rifiniva di far da apostolo co’ suoi. Anzi in questi ultimi momenti, prima di chinare la testa sul sasso, aggiungeva a’ commilitoni che vedeva il cielo aperto e gli angeli confortatori; che stessero saldi nella fede e mirassero il cielo già aperto a riceverli. Piegò la fronte, gli fu spiccata la testa, ma il busto si rizzò in piedi: e ad onta degli sforzi de’ carnefici, restò immobile, finché tutti non furono decollati. Il portento evidente ed oltremodo strepitoso sarebbe stata lezione di salute a quegl’infedeli, se non fossero stati ribelli a quel lume che illumina ognuno che vive nel mondo. Un solo carnefice, di nome Berlabei profittò avventurosamente del miracolo, e, protestandosi ad alta voce cristiano, fu condannato alla pena del palo». L’orrendo massacro lasciò il colle della Minerva rosso di sangue, coperto quasi interamente dai corpi degli Ottocento: era il 14 agosto, vigilia dell’Assunzione di Maria SS. Per riferimenti ed approfondimenti, rinvio qui ed allo studio di

Cappella delle Reliquie dei Martiri, Cattedrale, Otranto

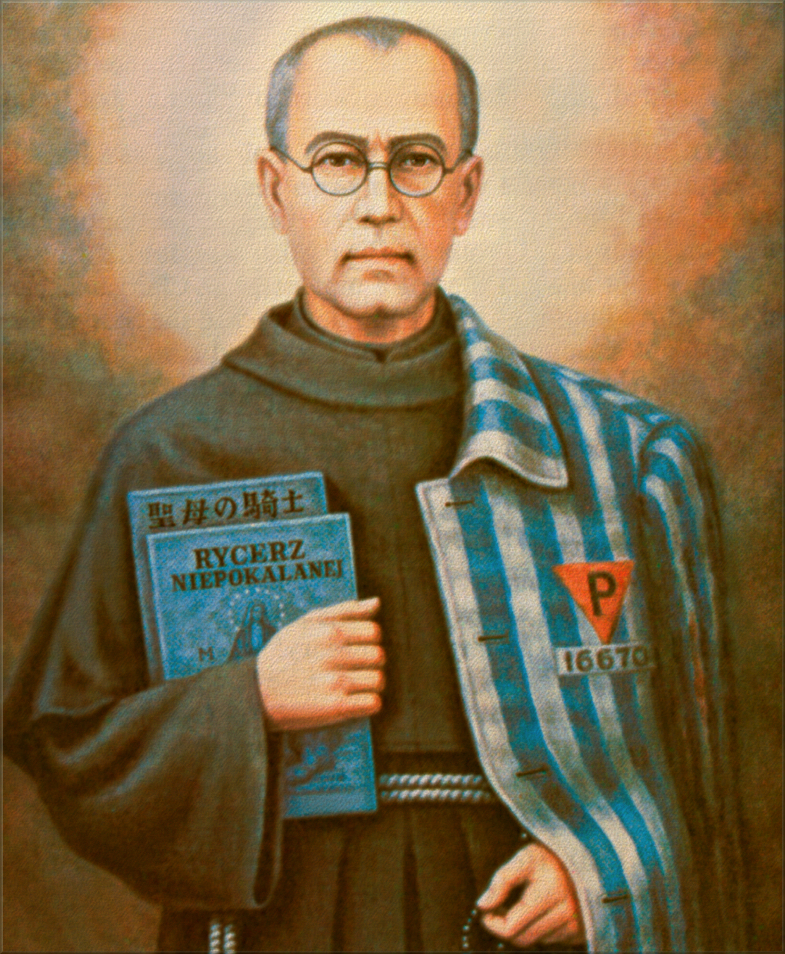

In questo giorno ricevette l’incorruttibile corona di gloria anche San Massimiliano Maria Kolbe.

Egli, francescano conventuale di origine polacca, che aveva studiato a Roma, e fondatore della Milizia dell’Immacolata, internato durante l’ultima guerra nel campo di concentramento di Auschwitz col numero 16670, si offrì di sostituire un padre di famiglia, Francesco Gajowniczek, che era stato condannato a morte, assieme ad altri nove internati, secondo le dure leggi del campo, perché un prigioniero era fuggito.

Rinchiuso nel bunker della morte assieme agli altri, privi di abiti, dove si moriva di fame e di sete, dopo 14 giorni non tutti erano morti, rimanevano solo quattro ancora in vita, fra cui padre Massimiliano. Le SS decisero, allora, giacché la cosa andava troppo per le lunghe, di abbreviare la loro fine con una iniezione di acido fenico. Il francescano martire volontario, tese il braccio, con grande calma. All'ufficiale medico nazista che gli fece l'iniezione mortale nel braccio, Padre Kolbe disse: «Lei non ha capito nulla della vita...» e mentre l'ufficiale lo guardava con fare interrogativo, soggiunse: «...l'odio non serve a niente... Solo l'amore crea!». Le sue ultime parole furono: «Ave Maria». Era il 14 agosto 1941. Il giorno seguente il suo corpo fu cremato e le ceneri disperse.

Le sue ceneri si mescolarono insieme a quelle di tanti altri condannati, nel forno crematorio; così finiva la vita terrena di una delle più belle figure del francescanesimo della Chiesa polacca.

San Massimiliano Maria Kolbe si decise a fondare la Milizia dell’Immacolata dopo un episodio decisivo della propria vita.

Egli, giovane seminarista francescano, rimase, mentre era a Roma per gli studi filosofici e teologici (1912-1919), profondamente colpito dalle manifestazioni massoniche antipapali che si spingevano sino al Vaticano.

Lì, infatti, assisté ad una processione di anticlericali-massoni che andavano a celebrare Giordano Bruno in Campo dei Fiori (il cui monumento di Ettore Ferrari era stato inaugurato tristemente qualche decennio prima, nel 1889), inalberando uno stendardo nero su cui Lucifero schiacciava S. Michele Arcangelo. In piazza S. Pietro erano distribuiti volantini in cui si leggeva che “Satana deve regnare in Vaticano e il Papa dovrà fargli da servo”.

Per questo, dinanzi al dilagare del Male nella Città Eterna, fondò, il 16 ottobre 1917, con altri sei seminaristi (Padre Giuseppe Pal, rumeno, Padre Quirico Pignalberi, della provincia di Roma, Padre Antonio Glowinski, rumeno, Frate Antonio Mansi e Frate Enrico Granata, entrambi della provincia di Napoli, Frate Girolamo Biasi, della provincia di Padova), un’associazione a cui diede un nome da battaglia e cavalleresca, chiamandola Milizia dell’Immacolata.

Nel gennaio 1922, la Milizia venne approvata come “Pia Unione della Milizia di Maria Immacolata” dal Cardinale Domenico Basilio Pompili, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Roma. Quello stesso Cardinale lo ordinò sacerdote il 28 aprile 1918.

Una volta ritornato nella sua Polonia, fondò, a 40 Km da Varsavia, Niepokalanow, cioè la Città dell’Immacolata, che raccolse sino ad oltre 750 religiosi, di varie estrazioni sociali, tutte persone devote di Maria Immacolata. Nel 1930 fondò, poi, in Giappone, su quel modello, Mugenzai-No-Sono (il “Giardino dell’Immacolata”). Questa “piccola città” fu risparmiata dall’esplosione atomica che colpì Nagasaki nel 1945.

Tutto questo in onore della Vergine Maria, verso cui i francescani nutrivano una particolare devozione (San Bonaventura da Bagnoregio, nella Vita Maggiore di S. Francesco, racconta come il Serafico Padre avesse una devozione peculiare per Maria, avendo, per suo merito, reso Gesù nostro fratello; una devozione di gratitudine, dunque), venerata anche come la celeste Patrona dell’intero Ordine Francescano.

Il carisma di P. Massimiliano ispirerà l'opera dell'ordine, nel suo ramo maschile e femminile, dei Francescani dell'Immacolata, oggi incomprensibilmente censurati dalle autorità ecclesiastiche.

Una delle ultime foto di P. Massimiliano prima dell'internamento nel campo di concentramento dove troverà la morte

Luogo del martirio di P. Massimiliano, Blocco 11, Auschwitz, visitato da Giovanni Paolo II nel 1979 e da Benedetto XVI nel 2006.