↧

Per chiarirsi le idee riguardo alla Sacra Famiglia

↧

5° Antifona: "O Oriens"

↧

↧

Lutero, rivoluzione senza appello

Può sembrare incredibile a dirsi ed a pensarsi: oggi la neo-chiesa esalta, a diversi livelli, la figura del ribelle sacrilego, spergiuro, “riformatore” Martin Lutero (per ragguagli v. qui).

Sembra quasi che sia diventato modello ed icona della Chiesa e del cristiano moderno. Persino Avvenire ne parla in termini entusiasti: ce lo ha evidenziato Chiesa e postconcilio. Ed in una certa qual misura è vero: la sua incredulità, la sua disperazione, il suo orizzonte privo di salvezza è davvero immagine del cristiano moderno, che non crede più e che ha una prospettiva esclusivamente mondana, votata alla ricerca della felicità terrena (o forse dovremmo dire: piaceri terreni), che rivendica, pure con forza, sul piano meta-giuridico nel fantomatico “diritto alla felicità”.

Proprio per questo, la sua, quella di Lutero è una triste icona dell’odierna cristianità. E fa decisamente senso che la Catholica lo lodi e si mostri prona a celebrare il V centenario della sua ribellione, visto che tesse gli elogi di chi verosimilmente è morto disperato ed è dannato, avendo rifiutato decisamente e convintamente, come abbiamo raccontato altra volta, l’ultima ancora di salvezza che Dio, nella sua misericordia, gli aveva gettato (v. qui).

Nella memoria di S. Tommaso Apostolo, rilancio perciò questo contributo.

LUTERO, RIVOLUZIONE SENZA APPELLO

di Matteo Carletti

Lutero maestro della fede, cultore della buona musica, grande riformatore del Cristianesimo? A leggere l’articolo firmato da Chiara Bertoglio sul sito di Avvenire, sembra che il monaco tedesco sia questo ed anche di più. Scrive la Bertoglio: «Nella storia del cristianesimo, c’è stato un teologo di grande importanza […] Un cristiano appassionato della parola di Dio”. Ed ancora: “Un leader religioso […] un colto dottore in teologia». A leggere l’elenco di complimenti impallidirebbe anche il più santo tra i santi. Sarà forse necessario ricordare

alla Bertoglio cosa insegnano il Catechismo della Chiesa Cattolica e il Magistero sul monaco ribelle.

La storiografia contemporanea ha ormai abbandonato quasi del tutto l’espressione “Controriforma” di anti – luterana memoria in quanto immagine falsata di una chiesa considerata dal monaco tedesco (e da buona parte della propaganda modernista) retriva e oscurantista, contraria a qualsiasi tentativo di rinnovamento. In realtà oggi si parla, per lo più, di Riforma Cattolica, intendendo con essa la grande stagione riformista che ha attraversato il XVI secolo ed è culminata con il Concilio di Trento. Di certo è vero che la spinta luterana ha scosso la Chiesa dalle fondamenta favorendone il rinnovamento. È però solamente all’interno di questo rapporto che trova giustificazione la sua dimensione indicata come “Controriforma”, anche perché, semplicemente, in Lutero non albergava nessuna idea riformista.

Ad Avvenire sarà forse sfuggito che le idee del «colto dottore in teologia» siano già state giudicate eretiche, non solo da Papa Leone X con la bolla “Exsurge Domine” del 15 giugno 1520, nella quale si condannano 41 proposizioni luterane (bolla peraltro che il «teologo di grande importanza» bruciò con gran disprezzo davanti ai suoi studenti), ma anche dal magistero di San Pio X, che nel Catechismo Maggiore definisce il Protestantesimo come «la grande eresia prodotta e divulgata principalmente da Lutero e da Calvino». «Questi novatori – prosegue San Pio X – col respingere la Tradizione divina riducendo tutta la rivelazione alla S. Scrittura, e col sottrarre la S. Scrittura medesima al legittimo magistero della Chiesa, per darla insensatamente alla libera interpretazione dello spirito privato di ciascheduno, demolirono tutti i fondamenti della fede, esposero i Libri Santi alla profanazione della presunzione e dell’ignoranza, ed aprirono l’adito a tutti gli errori».

La Chiesa, Madre e Maestra, arrivò ad affermare con il Papa della Pascendi che «Il protestantesimo o religione riformata […] è la somma di tutte le eresie, che furono prima di esso, che sono state dopo, e che potranno nascere ancora a fare strage delle anime». Ora se si può imputare a papa Leone X una certa fretta nel giudicare un fenomeno che forse andava meditato nel tempo, ciò non si può certamente dire di Pio X, il quale muove parole di fuoco quattrocento anni dopo la nascita della “chiesa” protestante, dopo avendone constatato gli effetti e le terribili conseguenze per la fede. Cosa sia cambiato nel XX secolo tale da indurre ripensamenti così radicali circa i protestanti è mistero che avvolge certe alte (e basse…) sfere dell’ecumenismo nostrano. Cosa poi oggi di quelle eresie i protestanti disconoscano, tanto da essere chiamati “fratelli separati”, è altrettanto misterioso. Il fatto è che pare ci si trovi di fronte ad un fenomeno opposto: invece di ricondurre sulla via della Verità coloro che l’hanno abbandonata si sdoganano per vere idee e posizioni già condannate, rischiando di creare confusione sul piano della Dottrina e della prassi. Non è un caso che Gerard Muller, Prefetto per la Dottrina della Fede, in un recente discorso tenuto ai vescovi del Cile, abbia ricordato come si debba far attenzione affinché la Chiesa non si abbandoni ad una certa “deriva protestante”.

Anche l’ex Prefetto poi divenuto Papa Joseph Ratzinger, nel suo ormai noto libro intervista con Vittorio Messori “Rapporto sulla fede”, metteva già in guardia dal fenomeno della “protestantizzazione” della Chiesa Cattolica nel 1984. «Chi oggi parla di “protestantizzazione” della Chiesa cattolica, – sosteneva Ratzinger – intende in genere con questa espressione un mutamento nella concezione di fondo della Chiesa, un’altra visione del rapporto fra Chiesa e vangelo. Il pericolo di una tale trasformazione sussiste realmente; non è solo uno spauracchio agitato in qualche ambiente integrista». Deriva che certo non può essere fermata incensando troppo colui che ha combattuto la Chiesa come istituzione divina, i Sacramenti, la Tradizione e l’insostituibile necessità della ragione umana. Confidiamo che la “febbre” ecumenica che pare stia colpendo diversi apparati della Chiesa, possa comprendere che il dialogo è si possibile e necessario, purché si eviti di perdere “pezzi” di Verità che Dio stesso ha dato ai suoi pastori. La Verità, che è Cristo, è una ed essa non ci è stata Rivelata come la somma delle “verità”. Ci conforta una sola certezza: la Verità non può perdere, la Verità ha già vinto il mondo. Per quanti sforzi si possano fare, il risultato non potrà che essere scontato.

↧

6° Antifona: "O Rex gentium"

↧

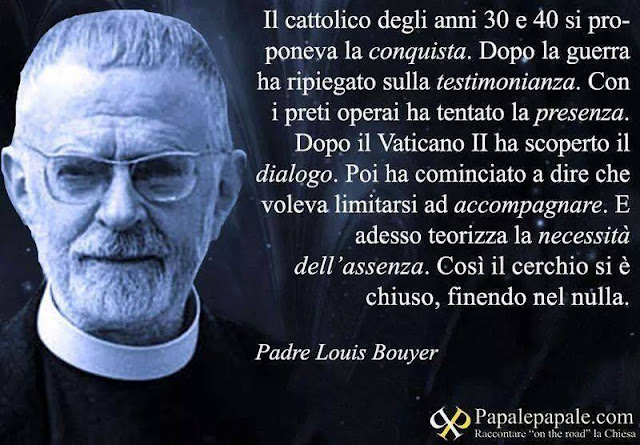

Dalla conquista, alla testimonianza, alla presenza, al dialogo, all'accompagnamento per giungere alla necessità dell'assenza in un aforisma di Padre Louis Bouyer

↧

↧

7° Antifona: "O Emmanuel"

↧

I semi dell’apostasia portano alla dissoluzione della Chiesa. Il caso di Udine. E non solo.

Ma possono essere ancora pastori quelli che offrono le pecore del proprio gregge al lupo? E magari cedono alle lusinghe del lupo?

Il caso di Udine, che proponiamo, non è che un pallido esempio di quanto la Chiesa si stia disfacendo dinanzi all’Islam, sedicente “religione di pace” come vorrebbe qualcuno in alto loco.

Ancora, significativo è il caso de L'Osservatore Romano e Radio Vaticana che vedono nella coincidenza della data della nascita del Signore con quella del c.d. profeta quasi un "segno di Dio" (v. Aleteia, 24.12.2015; Radio Vaticana, 23.12.2015. Cfr. per un commento, Vaticano: nascita di Gesù o di Maometto buona novella, cuore in festa, in Radiospada, 23.12.2015. V. anche Il Timone, 24.12.2015).

Ancora, significativo è il caso de L'Osservatore Romano e Radio Vaticana che vedono nella coincidenza della data della nascita del Signore con quella del c.d. profeta quasi un "segno di Dio" (v. Aleteia, 24.12.2015; Radio Vaticana, 23.12.2015. Cfr. per un commento, Vaticano: nascita di Gesù o di Maometto buona novella, cuore in festa, in Radiospada, 23.12.2015. V. anche Il Timone, 24.12.2015).

Emblematico è anche il caso di Genova, dove un vescovo ausiliare si è recato a pregare in moschea, verso La Mecca, rivolgendo orazioni ad un dio, Allah, non trinitario, che, guardato appena un po’ da vicino, offre allarmanti caratteristiche che non hanno nulla a che fare con il Dio Trinità, professato dai cristiani, poiché, senza relazione com’è, non garantisce a questa realtà (sia divina sia umana) né l’armonia né il funzionamento (così I. Biffi, Nel Catechismo l’originalità che sa dialogare, in Avvenire, 10 agosto 2005, p. 16). La divinità islamica, infatti, sarebbe un “dio incartato”, a differenza del Dio cristiano, incarnato: anzi gli è opposto. Allah, del resto, era la divinità suprema del pantheonpoliteista arabo; una sorta di Giove dei popoli arabi. Maometto, allorché distrusse i 360 idoli adorati a La Mecca ed affermò che Allah fosse l’unica divinità, in realtà non rese quel dio il nostro stesso Dio, sebbene lo condisse con elementi sparsi attinti dal giudaismo e dal cristianesimo nestoriano. Nota Magdi Cristiano Allam: «sarebbe come se il cristianesimo si fondasse sul culto assoluto di Giove» (M. C. Allam, Islam. Siamo in guerra, Milano, 2015, p. 67). Per cui, non possiamo affermare che le preghiere che un cristiano possa rivolgere a quella divinità siano preghiere rivolte, in verità, al Dio cristiano. Al contrario. Si tratta di un chiaro caso di abbandono della fede, forse dovuto alla scarsa o nulla fede degli odierni pastori e degli stessi fedeli, in nome di un ovattato, quanto politicamente corretto, buonismo e pacifismo.

|

| Mons. Anselmi, prima dell'apertura della porta santa in Genova, prega in moschea. V. qui, qui e qui |

Molti moderni pastori non credono più nel Dio Triuno né ne hanno timore presi come sono dalla “misericordia”, tanto da permettersi di ritenere che Dio possa tollerare di tutto dai suoi ministri e dai fedeli, nonostante Egli sia Dio geloso! Insegnava S. Tommaso d’Aquino: «quod mysterium Christi explicite credi non potest sine fide Trinitatis, quia in mysterio Christi hoc continetur quod filius Dei carnem assumpserit, quod per gratiam spiritus sancti mundum renovaverit, et iterum quod de spiritu sancto conceptus fuerit» (S. Tommaso D’Aquino, Summa Theol., II-II, q. 2, a . 8: «Non è possibile credere esplicitamente il mistero di Cristo senza la fede nella Trinità: poiché il mistero di Cristo implica l’assunzione della carne da parte del Figlio di Dio, la rinnovazione del mondo mediante la grazia, e la concezione del Cristo per opera dello Spirito Santo»).

Non possiamo, perciò, non qualificare quei gesti come atti di apostasia.

Scrive san Pio X nel suo Catechismo al n. 128 che «Gli apostati sono i battezzati che rinnegano, con atto esterno, la fede cattolica già professata». Al n. 229 del Catechismo Maggiore: «Gli apostati sono coloro che abiurano, ossia rinnegano con atto esterno la fede cattolica, che prima professavano». Commenta Padre Dragone: «Il cattolico nel santo Battesimo si è impegnato a professare in privato e in pubblico la sua religione. Quando, con un atto pubblico ed esterno, abbandona il cattolicesimo per aderire a un’altra religione (protestante, maomettana, buddista…), o per non aderire a nessuna religione positiva (atei, materialisti, massoni, deisti, idealisti, panteisti, comunisti, socialisti, marxisti…) diventa apostata, perché rinnega la religione cattolica e se ne allontana. L’apostasia è un peccato gravissimo, separa dalla Chiesa e dalla comunione dei santi e priva della possibilità di salvezza. Riflessione. – Per il ritorno degli erranti all’unità della Chiesa cattolica, più delle parole e degli scritti polemici, giovano la preghiera, la penitenza e il buon esempio. Esempio. – Giuliano, nipote dell’imperatore Costanzo, passò alla storia col nome infame di «apostata». Battezzato nella religione cristiana, fino a vent’anni frequentò la Chiesa e i Sacramenti. Dapprima rinunciò alla fede ma solo in segreto, per non essere privato del diritto al trono. Fatto imperatore, gettò la maschera, rinnegò apertamente il Cristianesimo, si proclamò credente nelle dottrine e nei riti pagani, e si propose di far rifiorire il paganesimo. Numerosi cristiani furono da lui martirizzati. Però la vendetta divina non si fece attendere a lungo. Dopo appena tre anni di regno Giuliano morì combattendo contro i Parti. Si racconta che prima di morire estrasse di sua mano la freccia che gli si era infitta nel petto, raccolse una manata di sangue che sgorgava dalla ferita e lo lanciò contro il cielo gridando disperato: “Galileo, hai vinto!”» (Catechismo san Pio X commentato, CLS, Verrua Savoia, 2009, p. 203).

Ed è evidente che la preghiera rivolta alla divinità islamica è un atto di apostasia, perché quella divinità non è il Dio Uno e Trino professato dalla fede cristiana. Né può dirsi che quel dio islamico sia il medesimo Dio, meglio conosciuto dai cristiani, stante la diversità ontologica tra il primo ed il Secondo. Ricorda ancora Inos Biffi «Il Signore ha mandato i suoi apostoli ad annunziare e a testimoniare il suo Vangelo nel mondo intero, così che tutti gli uomini – proprio tutti – diventino credenti in Lui. Ne consegue che il suo discepolo non arrossirà a proclamare che la sola “vera religione”– per usare le parole di Agostino – è quella annunziata da Cristo e in atto in Lui; che non c’è un Dio cristiano e, a lui equivalente o quasi, il Dio di altre religioni, sia pure monoteistiche, ma che l’unico vero Dio è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, o la Trinità» (Nel Catechismo, cit.).

Ma il caso del vescovo genovese ne è solo un esempio.

Vi sono stati altri chiari segni di cedimento, giungendo persino ad inserire nel presepe elementi islamici (v. qui e qui) o a sollecitare la compresenza, accanto al Crocifisso, dei simboli musulmani (v. qui) o insistere nell’insegnamento del ramadan a scuola (v. qui). Tutti segni di cedimento, che spianano la strada alla conquista islamica. In tal maniera ci mostriamo chiaramente ingrati nei confronti dei doni di Dio: è infatti un dono ed una grazia di Dio se le nostre terre non sono (ancora) islamiche, perché i nostri padri hanno impetrato dall’Onnipotente, per intercessione della Regina delle Vittorie, Maria, la salvezza dell’Occidente dal pericolo della mezzaluna, vincendo innumerevoli volte ed infine a Lepanto ed a Vienna. Mostrandoci ingrati verso queste grazie di Dio, apriremo la strada alla nostra dissoluzione e distruzione.

Del resto è significativo che uno dei maggiori sultanati islamici abbia vietato la celebrazione del Natale (v. qui)!

Presto, chissà, anche da noi sarà realtà e la pubblica celebrazione del Natale sarà causa di imprigionamenti e persecuzioni.

Udine: musulmani all’attacco del Natale. E la Curia bela

Se i Pastori della Chiesa di Udine si documentassero un po’ sull’islam, potrebbero essere una guida per i fedeli a loro affidati… o forse sono già documentati e trovano più comodo ficcare la testa nella sabbia? Forniamo comunque un’interessante serie di link a siti islamici, assolutamente espliciti.

di Redazione

Se il lupo rappresenta la ferocia, la pecora è senza dubbio l’opposto, l’animale da sempre simbolo della pavidità. Poi c’è, anzi “dovrebbe esserci”, il buon pastore, quello che è disposto a dare la vita per le pecore a lui affidate, e che affronta il lupo.

Oggigiorno le cose vanno in un modo un po’ diverso. Il lupo si è evoluto e si presenta mite e dialogante. Però sempre lupo è, e il suo intento è quello di mangiare le pecore. Il pastore invece si presenta come prima, vestito da pastore, però è cambiato dentro. Ci si chiede: è rincretinito o è diventato un pusillanime? Forse, tutte e due le cose. Sta di fatto che il pastore proclama: “Bene, bene, vediamo che dice il lupo. Il suo atteggiamento è interessante, e del resto noi pastori siamo dialoganti. Eccetera”. Mentre il pastore si apre al dialogo, il lupo controlla se in cucina ha tutti gi ingredienti per rendere saporita la pietanza, e tra sé e sé dice soddisfatto: “Ma quanto è fesso questo pastore, è proprio quello che fa per me”. Il risultato comunque è scontato: il pastore dialoga, il lupo mangia, e le pecore finiscono sbranate.

Accade a Udine che, nell’orgia dialogica in cui siamo immersi, si fa avanti l’Associazione Partecipazione & Spiritualità Musulmana che , come ci comunica gioiosamente il Messaggero Veneto – Edizione Udine , si appresta a diffondere in città il manifesto che vedete in fotografia e a proporre, sotto il titolo “Gesù e Muhammad, raggi della medesima luce” una serie di iniziative, presentate da tale sig. Fauzi Mjoual, segretario e tesoriere del centro Misericordia e Solidarietà (altra associazione che partecipa all’iniziativa). Il tutto, ovviamente, per “ricercare e valorizzare i tanti punti di convergenza tra gli esseri umani, in modo da allontanare lo spettro del rigetto dell’altro e della violenza, che spinge l’umanità verso l’abisso dell’incomprensione totale”.

A questo punto sarebbe legittimo attendersi da un Pastore della Chiesa cattolica alcune parole precise, tipo:

Cari fedeli, ricordiamoci che l’islam è una falsa religione, ed è un’eresia anzitutto perché nega la natura divina di Nostro Signore Gesù Cristo e la Santissima Trinità; oltre al resto.

Ricordiamoci anche che è nostro preciso dovere ammonire chi è nell’errore, e quindi anche i musulmani perché ben sappiamo che se non si convertono all’unica vera Fede, saranno dannati in eterno;

In ogni caso non lasciamoci fuorviare da queste iniziative che con belle parole possono far cadere nel gravissimo errore del sincretismo, peraltro funzionale al mai rinnegato sogno musulmano di convertire tutto il mondo all’islam, anche a fil di spada (o meglio, dato il progresso, a raffiche di mitra).

Accade invece che Mons. Guido Genero, vicario generale dell’Arcidiocesi di Udine, dichiari (è sempre il Messaggero Veneto a documentarci) che “Di primo acchito ci pare un fatto positivo, ma, prima di esprimere qualsiasi tipo di giudizio, attendiamo di vedere questi manifesti”.

A parte il fatto che i manifesti, come li abbiamo visti noi tutti, li avrà già visti anche Mons. Genero, ci sembra strano che un vicario generale di un’Arcidiocesi sia così poco documentato sulla vera natura dell’islam, da aver bisogno di rifugiarsi dietro queste frasi vuote per prendere tempo. Comprendiamo però benissimo che quando si ricoprono cariche così impegnative il tempo a disposizione sia molto poco e quindi abbiamo fatto qualche veloce ricerca. Magari ciò che abbiamo letto potrà essere utile anche ai Pastori dell’Arcidiocesi di Udine. Con tutto il rispetto, facciamo notare che la ricerca ci è costata solo una manciata di minuti…

Orbene, se scorriamo un po’ il sito della già citata Associazione “Misericordia e Solidarietà” troviamo una chiara,chiarissima dichiarazione di intenti: “E’ degno di nota il fatto che l’unico paese europeo in qualche modo citato dal Profeta Muhammad (saws) sia l’Italia, in particolare la sua capitale Roma: “Fu chiesto al Messaggero di Allah: quale città sarà conquistata per prima: Costantinopoli o Roma? Disse: “La città di Eraclio sarà conquistata per prima; ovvero Costantinopoli”. Ciò lascia intendere che anche Roma abbraccerà l’Islam”. Non inventiamo nulla: stiamo solo leggendo ciò che anche voi potete leggere, cliccando qui. Le parole usate non lasciano spazio a equivoci: il verbo “conquistare” è ben chiaro, e lo è ancor di più, se si legge tutta la pagina linkata, che si apre con il ricordo delle conquiste militari islamiche in Italia.

Insomma, bisogna riconoscere che l’Associazione “Misericordia e Solidarietà” non manca di chiarezza. E può farlo, perché sa che una società debosciata e svirilizzata, dove i Pastori sono così tesi al “dialogo” da aver lasciato da parte Nostro Signore Gesù Cristo, sarà sempre pronta a inchinarsi davanti all’unica legge che i pusillanimi rispettano, quella del più forte.

L’islam fa paura, la Fede cattolica è da tempo persa, e troppi “pastori” sono pronti a piegare la testa di fronte a queste belle iniziative di dialogo. E poi va riconosciuta una notevole capacità nel marketing, addirittura l’associazione islamica ha nel suo titolo la parola magica “Misericordia”… che vogliamo di più?

Il Corano, qualcuno lo ha letto? Sì? Benissimo. Allora smettiamola, almeno, di fare gli ipocriti e rifugiarci dietro frasi vuote, come quella di Mons. Genero, sopra riportata. Il Corano è chiarissimo, quanto a intenti di conquista, gli islamici di “Misericordia e Solidarietà” sono a loro volta chiarissimi. Cosa serve di più?

Già, servirebbe la Fede cattolica. Ma in alto loco ci è stato spiegato che la “interreligiosità” è una “grazia”; è la stessa autorevole fonte che ci ha spiegato che il proselitismo è una grande sciocchezza. È chiaro che per quell’autorevole voce si era sbagliato Nostro Signore Gesù Cristo, quando ordinò di portare il Vangelo in tutto il mondo e arrivò a dire che “chi si convertirà e sarà battezzato, sarà salvo”. Gli altri no. Eravamo molti, molti anni prima del 13-3-2013…

Comunque, se i pastori della Chiesa udinese vogliono documentarsi un po’ di più sul’islam possono anche andare a visitare uno dei più antichi e illustri siti islamici, “radio islam“, in rete da anni in ben 23 lingue, con l’intento di favorire il dialogo e la conoscenza tra mondo occidentale e islam. È un sito interessante, che già nell’home page fa dichiarazioni fanatiche di antisemitismo e che fornisce ai suoi lettori anche alcune letture istruttive, come il “Mein Kampf“ e il testamento di Hitler. Notoriamente si tratta di scritti di alto valore pedagogico, tesi a favorire quel “dialogo” a tutti offerto a prezzi da discount…

Ci sembra che non ci sia molto da aggiungere.

E a tutti i fedeli dell’Arcidiocesi di Udine auguriamo Buon Natale, nascita del Salvatore, Nostro Signore Gesù Cristo. E basta.

Fonte: Riscossa cristiana, 21.12.2015. V. anche il sequel,

Fonte: Riscossa cristiana, 21.12.2015. V. anche il sequel,

↧

IN VIGILIA NATIVITATIS DOMINI

↧

Dalla Grotta di S. Girolamo e da quella della Natività a Betlemme

↧

↧

Il Natale di sant’Ambrogio

Nella vigilia del Santo Natale del Signore secondo la carne, un saggio sulla festa come concepita dal grande vescovo di Milano Ambrogio come argine all’eresia del suo tempo, quella ariana.

Il Natale di sant’Ambrogio

di Cristina Siccardi

Il primo documento che registra la celebrazione della festa del Santo Natale il 25 dicembre del 336 è il Cronografo del 354 (Chronographus anni 354), primo Calendario della Chiesa di Roma. Si tratta di un Calendario illustrato, accompagnato da testi, realizzato dal calligrafo Furio Dionisio Filocalo.

Il codice venne offerto ad un aristocratico romano di fede cristiana di nome Valentino. Sant’Ambrogio (339/340 – 397) visse i suoi anni giovanili a Roma e fu qui che conobbe la festa del Santo Natale, quando sua sorella Marcellina fece professione religiosa nel Natale dell’anno 352 o 354 nella basilica di San Pietro e la cerimonia venne presieduta da Papa Liberio.

Sant’Ambrogio ricorderà alla sorella le parole del Pontefice pronunciate quel 25 dicembre: «Quando, il giorno di Natale nella basilica dell’apostolo Pietro, tu sigillavi la professione della verginità anche con il mutamento dell’abito – e per la professione della vergine quale giorno più adatto di questo, in qui un figlio fu dato alla Vergine? – alla presenza di molte fanciulle di Dio che andavano a gara per divenire tue compagne, Liberio disse: Nobili nozze hai desiderato per te, o figliola! Guarda quanta folla è qui venuta per celebrare il Natale del tuo sposo; …oggi (il tuo sposo) è nato dalla Vergine come uomo, ma è stato generato dal Padre prima di ogni cosa: simile alla Madre nel corpo, al Padre nella potenza. Unigenito in terra, unigenito in cielo: Dio da Dio, partorito dalla Vergine; giustizia del Padre, onnipotenza dell’Onnipotente, luce da luce, non inferiore a colui che l’ha generato…» (Le vergini, libro III, n. 1-4).

Divenuto Vescovo di Milano, Sant’Ambrogio introdusse la festa del Natale nella sua città episcopale, fra il 380 e il 386. Non fu soltanto il ricopiare un uso romano, ma la ricorrenza della natività del Salvatore divenne per il primo fra i quattro grandi dottori della Chiesa latina (San Girolamo, Sant’Agostino e San Gregorio I papa), l’occasione propizia e sempre ricercata per combattere l’eresia ariana (che umanizzava Cristo, spogliandolo della sua divinità. Ciò che accade nuovamente oggi nel contemporaneo neoarianesimo della cristianità): glorificare il Mistero dell’Incarnazione compiutasi in Maria Santissima, fu la perfetta occasione per dichiarare e diffondere, fra i potenti e gli umili, la Verità sul Cristo Dio.

Se si considera l’importanza della funzione da lui svolta nella vita politico-religiosa dell’ultimo terzo del IV secolo – e non solo la qualità del teologo, dell’esegeta, del pensatore e del letterato – il Vescovo di Milano ha esercitato nella storia dei rapporti fra Chiesa e Stato un’azione più decisiva e di portata più vasta rispetto a San Girolamo o Sant’Agostino.

Ambrogio appare come il Santo delle contraddizioni trascese, illustrate dai due simboli che gli attribuì il Medioevo: la sferza ricorda l’energia indomabile dispiegata nella lotta contro ogni deviazione dottrinale, in particolare l’Arianesimo, dal Vescovo che usò magistralmente la parola, la prosa e la poesia; l’alveare e lo sciame d’api, invece, evocano non soltanto un episodio miracoloso della sua prima infanzia (mentre Ambrogio neonato dormiva nella culla, uno sciame di api si posò sulla sua bocca, dalla quale e nella quale esse entravano ed uscivano liberamente), ma soprattutto la virtù della sua parola, che sapeva farsi dolce come il miele per celebrare, nel commento al Cantico dei Cantici, le delizie dell’unione dell’anima con il Verbo Incarnato.

Sant’Ambrogio ha infatti saputo conciliare qualità raramente congiunte in uno stesso Santo: l’autorità, la perspicacia e lo spirito di decisione dell’alto funzionario al servizio dello Stato romano prima e al servizio della Chiesa dopo, con l’umiltà, lo spirito di rinuncia al mondo, l’interiorità del mistico. La determinazione inflessibile di fronte agli Imperatori e l’attività instancabile, nonostante un corpo piuttosto debole e malato, come viene rappresentato infatti nel mosaico di San Vittore in Ciel d’Oro, si intrecciano allo stesso tempo con la compassione e la disponibilità di un uomo di Dio che lasciava sempre aperta la porta della sua stanza di lavoro.

«Muro» o «colonna della Chiesa», «torre di Davide contro Damasco», secondo le immagini dei primi biografi Rufino e Paolino di Milano, questo Vescovo che, ispirato dal timore di Dio, non ha mai avuto paura di dire la verità ai potenti, si presenta anche come Pastore esemplare, guida straordinaria ed evangelizzatore instancabile. Mistico e uomo d’azione, Sant’Ambrogio è stato anche un grande poeta i cui Inni, con ammirevole concisione, formano un compendio della vita cristiana. Egli ha scritto alcune fra le più belle pagine della lingua latina, ove si intrecciano il lirismo ardente e il vigore dialettico. Rémy de Gourmont, nel suo Latin mystique, ha reso giustizia al genio poetico del primo Vescovo di Milano: «[…] le odi di sant’Ambrogio sono rimaste i fiori più squisiti del simbolico giardino della liturgia».

Davvero interessante che Sant’Ambrogio si sia “servito” proprio del Natale per arginare l’eresia ariana. Di ciò abbiamo testimonianza nel commento che il Vescovo fece del Vangelo di San Luca: «S. Luca narra succintamente il modo, il tempo, il luogo della nascita di Cristo secondo la carne; se cerchi invece la sua generazione celeste, leggi il vangelo di S. Giovanni, che comincia dal cielo per scendere sulla terra. Lì troverai quando era, come era, che cosa aveva fatto, che cosa faceva, dov’era, dove è venuto, come e quando e per qual fine è venuto… Conosciamo la duplice generazione, e ciò che compete all’una e all’altra; conosciamo pure il motivo della sua venuta: prendere su di sé i peccati di questo mondo avviato alla rovina per distruggere in se stesso, lui che è invincibile, la sventura del peccato e della morte».

E dopo aver descritto con le parole di Luca la nascita di Cristo, così prosegue: «Ti sembrano forse trascurabili i segni con i quali Dio si rivela: gli angeli che lo servono, i Magi che lo adorano, i martiri che gli rendono testimonianza? Esce da un seno materno, ma rifulge nel cielo; giace in una terrena dimora, ma regna nella luce celeste. Lo partorisce una sposa, ma lo concepisce una vergine!» (Commento al Vangelo di Luca, 2, 40-43).

Vicino alle ragioni teologiche, non mancarono ad Ambrogio delle motivazioni pastorali, per introdurre la celebrazione del Natale a Milano. In questa città come del resto a Roma, c’erano sopravvivenze del culto a Mitra, il dio del sole; anche i cristiani avevano segnato la natività di Cristo, vero Sole di giustizia, il 25 dicembre e Sant’Ambrogio propose queste riflessioni: «Il sole avanza, inondando il giorno di un grande splendore, il mondo di una gran luce, e tutto riscaldando con il suo calore. Stai attento, o uomo, a non valutarne soltanto la grandezza: potrebbe succedere che il suo straordinario Fulgore ti accechi la vista dell’anima… Ma quando vedi il sole, rifletti al suo fattore, quando te ne innamori, esalta il suo creatore. Se tanto bello è il sole, pure essendo strettamente associato alla sorte di ogni cosa creata, quanto non sarà mai splendido il “sole di giustizia”» (Commento al salmo 119, 90-91).

Paragona il Verbo Incarnato ad un gigante dalla duplice natura divina ed umana che compie dei passi e fa dei balzi che travalicano i luoghi creati: Gesù esce dal Cielo per arrivare alla Vergine, dal seno della Vergine nel presepe, dal presepe al Giordano, dal Giordano sulla croce, dalla croce nel sepolcro, dal sepolcro nel Cielo. Compiuta la descrizione di questo grande cammino (l’autore parla di «salti», allo stesso modo che ne parlerà, più tardi, San Gregorio Magno), la poesia di Ambrogio diventa invito al Redentore a cingersi dalla carne umana come di un’armatura trionfale: «O uguale all’eterno Padre – cingi l’umiltà della carne, – per rafforzare l’infermità del nostro corpo – con perenne fortezza».

E a questo punto il testo riconduce ad una strofa di un suo inno per il Natale del Signore: «Christe redemptor omnium…», dove ci si rivolge al Salvatore ricordandogli che anche lui, un giorno, pur nascendo da una Vergine illibata, ha preso la forma del nostro corpo. È la celebre strofa che iniziava con il «Memento, rerum conditor – nostri quod olim corporis – sacrata ad alvo Virginis – nascendo formam sumpseris»: questa carne che oggi diventa carne del Redentore, è una carne che, in coloro che sono redenti, ma non sono ancora giunti alla salvezza, sente il fremito della passione, che tante volte può spingere a dimenticare che la stessa carne è diventata la carne del Redentore.

L’inno si chiude con una contemplazione orante, che Ambrogio fa quasi inginocchiandosi di fronte al presepe (il termine è composto da prae – innanzi – esaepes – greppia/mangiatoia/recinto): «Praesepe iamo fulget tuum…»: «già rifulge il tuo presepe – e la notte spira nuova luce; – che nessuna notte valga a spegnere – e che splenda di fede inestinguibile». Ambrogio non è il primo ad avvicinarsi al presepe, prima di lui Giustino ed Origene. Qui, dove la greppia di Betlemme (vuota nel primo presepe vivente realizzato nel 1223 a Greccio da San Francesco e miracolosamente riempita da Gesù Bambino, che il Santo d’Assisi abbracciò piangente), Ambrogio dopo aver spaziato sui grandi temi teologici delle due nature e dell’abbassamento del Verbo, si mette vicino al Bambino Divino: la notte della vita acquista nuova luce, che nessuna forza potrà mai spegnere, perché la fiamma è data dalla Fede, prima luce che brilla nel presepe del Signore Gesù.

«Volle farsi pargolo, volle farsi bimbo, perché tu possa divenire uomo perfetto; fu avvolto in pochi panni perché tu venissi sciolto dai lacci di morte; giacque nella mangiatoia per collocare te sugli altari; scese in terra per elevare te alle stelle; non trovò posto in quell’albergo perché tu potessi avere il tuo nella patria celeste. – Da ricco che era, si fece povero per voi – dice l’apostolo – perché per la sua povertà voi diventaste ricchi. Quella povertà è dunque la mia ricchezza, la debolezza del Signore è la mia forza. Volle per sé ristrettezze e per noi tutti l’abbondanza. I pianti di quell’infanzia mi purificano, quelle lacrime lavano i miei peccati. O Signore, io sono più debitore per le tue sofferenze redentive, che non per la tua potenza creatrice. Sarebbe perfino inutile nascere, se non avessimo il vantaggio d’essere redenti» (Isacco e l’anima, 4, 35).

↧

Gandalf, immagine dell'Avvento e .... del Natale

Un saggio interessante, da leggere tutto d’un fiato, su uno dei personaggi più amati del romanzo di Tolkein, “Il Signore degli anelli” e che ben rappresenta l'Avvento che oggi si avvia a conclusione.

Gandalf, voce di uno che grida nel deserto

di Isacco Tacconi

Forse il personaggio di cui ci apprestiamo a fornire una descrizione, diciamo così, “metafisica” cioè che si spinga un poco oltre le mere apparenze, è il più amato fra le creature di Tolkien. Di certo è il più rappresentato, forse a causa dell’aspetto ieratico, simbolico, a volte oscuro e impenetrabile che il vecchio Barbagrigia evoca nella mente del lettore. Gandalf è certamente una figura difficile da inquadrare, e carpirne l’anima non è cosa facile giacché è un personaggio fluido, etereo, sfuggente. Come nel libro infatti appare e scompare in maniera repentina, allo stesso modo è quasi impossibile riuscire ad intrattenersi, letterariamente parlando, con lui più di qualche minuto, perché è egli stesso a non consentircelo.

Ma chi è Gandalf? Ascoltiamo cosa dice in proposito nonno Tolkien: “Alla fine della seconda settimana di settembre, un carro proveniente dal Ponte sul Brandivino traversò Lungacque in pieno giorno. Era guidato da un vecchio con un aguzzo cappello blu, un largo mantello grigio ed una sciarpa color argento. Aveva una folta barba e sopracciglia cespugliose che spuntavano oltre le falde del cappello […]. Il vecchio era Gandalf in persona, lo Stregone la cui fama nella Contea era dovuta in primo luogo alla sua abilità nel maneggiare fuochi, fumi e luci. Il suo vero lavoro era di gran lunga più difficile e pericoloso, ma la gente della Contea non lo sospettava nemmeno”[1].

La descrizione, come si vede, è sfuggente e lo stesso Tolkien è avaro di dettagli, anzi ce lo presenta attraverso gli occhi degli hobbit che lo considerano poco più di un “prestigiatore”. Ma la vera natura di Gandalf si svela attraverso le sue parole e le sue azioni, in osservanza dell’adagio aristotelico-tomista «agere sequitur esse» (“l’agire è una conseguenza dell’essere, cioè della natura delle cose, che le fa essere ciò che sono”). Ma proprio questo è il punto: qual è la natura di Gandalf? Egli è uno stregone, certamente, ma è molto di più di un semplice magus. La sua identità sembra sfuggisse allo stesso Tolkien, tant’è che sarebbe meglio porre la questione in questi termini: “Che cosa è Gandalf?”. La sua prima comparsa assoluta così ce lo presenta: “ecco arrivare Gandalf. Gandalf! Se di lui aveste sentito solo un quarto di quello che ho sentito io, e anch’io ho sentito ben poco di tutto quello che c’è da sentire, vi aspettereste subito una qualche storia fuor dal comune”[2]. Tolkien, da scrittore e narratore sapiente non ci fornisce una descrizione dettagliata di ciò che Gandalf è in se stesso, contrariamente all’odierna civiltà dell’immagine che invece annichilisce la fantasia, facoltà così importante per la vita dell’uomo perché possiede la capacità di riportarlo allo stato di interiore e ingenua fanciullezza richiesta per entrare nel Regno dei Cieli.

No, Tolkien non è invadente e pedante, nondimeno appare impegnativo e attraente perché solletica e sollecita la fantasia del lettore. Lo afferma lui stesso in una lettera: “Penso che sia meglio non affermare esplicitamente ogni cosa…la verità deve essere scoperta o indovinata dalle prove fornite”[3]. Pedagogia, questa, eminentemente divina.

In questo senso, la realizzazione cinematografica del Signore degli Anelli ha senza dubbio molti meriti ma altrettante colpe, come quella di aver ridotto e a volte contaminato l’essenza di alcuni personaggi. Fra quelli che hanno subito una maggiore perdita di spessore vi è certamente Gandalf. Il libro, infatti, ce lo presenta come un personaggio, prima facie, poco simpatico tutt’altro che bonaccione. Lo stregone grigio è, anzi, piuttosto burbero e ispido come la sua barba, pungente nei suoi ammonimenti come il suo cappello a punta.

Eppure, allo stesso tempo, Gandalf è una figura estremamente confortante, è il sostegno e la guida della Compagnia ma anche dei sovrani degli elfi e degli uomini. Egli giunge al momento opportuno, “al mutar della marea” nelle vicende della Terra di Mezzo. L’ammirazione che quasi sfocia in una venerazione per la figura di Gandalf, fu palpabile già subito dopo la pubblicazione del Signore degli Anelli negli Stati Uniti quando, verso la fine degli anni cinquanta, si potevano vedere nella metropolitana di New York scritte di questo genere: “Gandalf for President”.

In una delle sue lettere, Tolkien cerca di fornire una spiegazione, a dire il vero piuttosto vaga, sull’origine della “razza” degli Istari cui Gandalf appartiene: “La loro origine – dice – è conosciuta solo da pochissimi (come per esempio Elrond e Galadriel) nella Terza Era. Si dice che siano comparsi per la prima volta intorno all’anno 1000 della Terza Era, quando l’ombra di Sauron cominciò nuovamente a prendere forma. Hanno sempre un aspetto anziano, ma diventano ancora più vecchi esercitando la loro opera, lentamente, e spariscono con la fine degli Anelli. Si pensava che fossero “Emissari” (all’interno di questo racconto emissari dal lontano Occidente al di là dal mare), e il loro vero compito, mantenuto da Gandalf e distorto da Saruman, era quello di rafforzare e portare alla luce i poteri naturali dei nemici di Sauron. L’opposto di Gandalf era Sauron”[4].

Ma direi di fermarmi qui con le citazioni tolkieniane perché io, al contrario di Tolkien, non sono né un vero scrittore né tanto meno un filologo, ma mi piace cercare Dio in ogni cosa e trovare in ciò che leggo, vedo e ascolto la presenza di Colui che ogni cosa ha fatto. Sono consapevole che una tale ammissione comporti, dalla prospettiva di chi legge, una diminuzione di valore di quanto scrivo e una sorta di “autogol letterario”, eppure non pretendo di considerarmi quello che non sono né di proporre ciò che scrivo come frutto di un lavorio meritevole di considerazione. Le mie non sono altro che meditazioni ad alta voce, che non pretendono in alcun modo di rettificare i pensieri e le intenzioni del professore di Oxford ma soltanto di approfondire, come già detto, la ricchezza di senso racchiusa in un’opera d’arte, qual è il Signore degli Anelli, lasciata in buona parte, per ammissione del suo stesso autore, incompiuta e aperta.

Dunque, procediamo. La composizione trinitaria di ogni realtà e di ogni essere finanche il più infimo, come insegnano sant’Agostino e san Bonaventura, è per me via al «Factorem coeli et terrae» il quale, come sigillo, ha impresso la propria immagine ad ogni realtà creata seminando tanti piccoli indizi nel mondo, di modo che ci guidino, discretamente, come le briciole di Hansel e Gretel alla “Casa paterna”. Ad esempio un vento freddo d’autunno fra le colline brulle e silenziose della Toscana; una rossa coccinella che sale lenta, un filo d’erba verde; un vecchio tronco maestoso all’esterno e vuoto al suo interno, divenuto rifugio a qualche famiglia di topolini; una goccia d’acqua caduta su una pozzanghera, residuo di una tempesta e preludio a una nuova bufera in un cielo di vitreo argento simile al mithril; creste di montagne nebbiose che ricordano i viaggi della Compagnia verso il monte del Destino; l’odore di biscotti che si spande dalla cucina in tutta la casa mentre fuori si respira aria di Natale; un saio marrone e consunto di panno grezzo che sgrana una corona del Rosario mentre avanza per la via boscosa come Radagast il Bruno. Ecco, questi gli indizi di verità, bontà e bellezza che il Creatore seminò nel mondo quali segni evidenti di quell’“Amor che move il sole e l’altre stelle”. Tali sono i segni e le visioni che lo sguardo di Gandalf, di Frodo e di John Ronald Reuel Tolkien incontra mentre si avviano verso i porti grigi nell’ultimo viaggio. “La morte – dice Gandalf – è soltanto un’altra via, dovremo prenderla tutti”, ma il modo in cui ci si dispone ad intraprendere un viaggio, ben lo sapeva Tolkien, determina il suo successo o la sua rovina. In questo viaggio, infatti, se non si è ben equipaggiati e rettamente orientati verso la mèta, ci si può perdere e smarrire per l’eternità.

Gandalf, essendo emissario dei Valar (potremmo dire, parafrasando, «del Cielo»), è stato mandato sulla Terra di Mezzo proprio per raddrizzare le vie e appianare i sentieri per preparare la venuta del Re, come risuona nel Tempo santo d’Avvento la novena in preparazione del Natale: “Ecce Rex veniet Dominus terrae, et ipse auferet jugum captivitatis nostrae”. È pur vero che Tolkien lo definisce una sorta di “messaggero angelico” eppure per il suo aspetto, per il suo ruolo e per le sue gesta, Gandalf appare più simile a un profeta dell’Antico Testamento, sembra cioè essere più un «ish Elohìm» ossia un “uomo di Dio”.

Egli viaggia attraverso le contrade della Terra di Mezzo ad esortare, insegnare, correggere e guidare popoli e re, hobbit, uomini ed elfi parlando con l’autorità profetica di colui che solo, appunto, è la “bocca di Dio”. Gandalf dice la verità, insegna il bene, è prudente e, per questo, previdente, dalla sua bocca escono parole sagge e giuste: “Os iusti meditabitur sapientiam, et lingua ejus loquetur judicium” (Ps 36, 30). L’opposizione di Gandalf messaggero di verità, alla “Bocca di Sauron”, personaggio oscuro di cui Tolkien non indica neanche il nome, è forte tanto quanto la verità si oppone alla menzogna.

Gandalf è colui che “andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto” (Lc 1,17). Ma la sua vera antitesi è Saruman che in qualche modo rappresenta uno dei falsi profeti. Ma dello stregone bianco, divenuto poi Saruman il multicolore (interessante coincidenza con il “pacifismo multicolore” contemporaneo), ci occuperemo nello specifico in una trattazione a parte.

L’azione principale che vediamo svolgere da Gandalf che in questo senso si, come uno “spirito buono”, aleggia fra le pagine della Terra di Mezzo, è quella di infondere coraggio, di additare la via e scuotere gli animi rattrappiti, tiepidi come quello di Bilbo, spingendolo energicamente verso l’avventura della vita, verso ideali e valori che trascendono il piccolo mondo, un po’ materialista, della Contea. “Imparerai più nei boschi che nei libri, gli alberi e le rocce ti insegneranno le cose che mai nessun maestro ti dirà”. Questa frase, se non sapessimo che appartiene a San Bernardo da Chiaravalle, potremmo tranquillamente pensare che sia di Mithrandir, epiteto elfico che significa «Grigio Pellegrino o Viandante», usato in Gondor per chiamare Gandalf. E non è forse questa una caratteristica tipica dei profeti, il viaggiare e il peregrinare?

In particolare la missione di Gandalf è quella di battistrada al viaggio di Aragorn verso il suo trono, preparando il ritorno del Re. Inoltre, Mithrandir agisce come un pastore che si sforza di radunare il gregge disperso e confuso, correndo sulle ali di Ombromanto («Shadowfax» in inglese) ai quattro angoli della Terra di Mezzo per compattare le ultime resistenze e convogliare le energie dei popoli liberi della Terra di Mezzo in uno sforzo comune contro il Male che rischia di inghiottire ogni cosa. Perciò quello che all’inizio sembrava soltanto un amico degli hobbit, stimatore dell’erba pipa di Pianilungone si rivela essere un condottiero di armate. Egli è anche sentinella e custode in particolare di Frodo, il portatore dell’Anello: “Dallo a Frodo – dice a Bilbo – ed io veglierò su di lui”[5].

Ma c’è un altro elemento per lo più trascurato o ignorato dai commentatori di Tolkien, che è l’aspetto eminentemente sacerdotale di Gandalf. Infatti, se facciamo attenzione, la simbologia e i segni che caratterizzano Saruman e Gandalf sono anzitutto i loro bordoni, simili ai pastorali dei vescovi, il loro aspetto da old wise che ricorda le immagini dei padri della Chiesa, e la loro appartenenza ad un vero e proprio ordine superiore di saggi, costituiti pastori di tutti i popoli della Terra di Mezzo. Saruman infatti è anzitutto il sommo sacerdote del suo ordine e non a caso il colore che contraddistingue il suo grado supremo è il bianco che, in seguito al suo tradimento, passerà a Gandalf insieme allo scettro e al bastone, segni del potere e dell’autorità. L’analogia tra Caifa e San Pietro che lo sostituirà come nuovo Sommo Sacerdote nel regno che viene, che è la Chiesa Cattolica, si sovrappone e aderisce in maniera impressionante alla vicenda di Saruman e Gandalf.

Ma c’è di più. Il nostro buon vecchio Barbagrigia è al contempo, come altri personaggi tolkieniani, una figura eminentemente cristologica. La sua morte e la sua risurrezione ne sono un rimando implicito ma chiaro. “«Un Balrog», mormorò Gandalf. «Adesso capisco». Vacillò, e si sostenne faticosamente col bastone. «Che sorte malefica! Ed io sono già stanco»”. La debolezza e lo sconcerto di Gandalf difronte al suo destino di sacrificio consapevole che è giunta “la sua ora”, sembra rievocare quell’estremo momento in cui Nostro Signore, stanco, debole e prostrato dall’angoscia sentì tutto il peso dei nostri peccati nel Getsemani. Molti santi e mistici dichiarano che proprio quello fu il momento più doloroso e buio di tutta la Passione di Cristo. “«Attraversate il ponte!», gridò Gandalf, radunando le proprie forze. «Fuggite! Questo è un nemico troppo forte per chiunque di voi. Devo difendere io lo stretto passaggio»”. Ecco che comincia a svelarsi la missione personale di Gandalf. Il suo compito piomba all’improvviso su di lui inesorabile come il destino: deve difendere lo “stretto passaggio”, ossia quella via stretta che conduce alla vita, che richiede inevitabilmente una vittima di espiazione. L’ostacolo che si frappone fra la morte, il Demonio e noi è il Sacrificio di Nostro Signore, ovvero la Sua Santa Croce, simbolo di ignominia, obbrobrio e sconfitta eppure di gloria, di amore e di vittoria. E in quell’imperativo “fuggite!” di Gandalf ritroviamo il precetto divino di fuggire il male, non pretendendo di affrontarlo con la nostra fragile umanità, perché esso è un nemico superiore alle nostre forze. Solo la Croce di Nostro Signore ha vinto il Mondo e il Demonio, guadagnandoci la corazza della Grazia per presentarci, a suo tempo, dinanzi al Nero Cancello con Lui alla testa per sfidare la Morte.

Il momento dello scontro è terribile e la descrizione che Tolkien ne fornisce, penetrante. Il Balrog “avanzò lentamente sul ponte, e d’un tratto si eresse ad una immensa altezza, estendendo le ali da una parete all’altra; ma Gandalf si scorgeva ancora, un bagliore nelle tenebre; pareva piccolo, e del tutto solo: grigio e curvo come un albero avvizzito prima dell’assalto di una tempesta”. Quanto dovette sembrare piccolo e debole Nostro Signore appeso sulla Croce, solo e nudo dinanzi alla vittoria (apparente) dei suoi nemici. Appeso al patibolo di morte che diventerà poi l’Albero della Vita, Nostro Signore, come Gandalf a Khazad-dum, si lascia trascinare nello sprofondo della morte nascondendosi per un poco allo sguardo dei suoi amici, ma solo per tornarne Liberatore e Redentore.

Nell’affrontare il Demone del mondo Antico, Gandalf si immerge nell’abisso e in quel momento tutto sembra perduto. Colui che era la guida e il pastore lascia orfani i membri della Compagnia i quali, addolorati ed abbattuti, cominciano a disgregarsi e a perdere la speranza di riuscire nella loro impresa. Gandalf affronta quel nemico, superiore alle forze di qualsiasi altro mortale, da solo, nell’abisso infernale in un duello mirabile come recita la sequenza di Pasqua: “Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus, regnat vivus”. Dal torrione più basso alla cima più alta lo scontro prosegue all’insaputa del mondo. Ma da quello scontro invisibile dipende la salvezza della Terra di Mezzo.

Ad ogni buon conto, nonostante la curiosità sia molta e le domande che vorremmo porre a Tolkien siano numerose, credo che la domanda «chi (o che cosa) sia, Gandalf?» sia destinata a non trovare una risposta compiuta e definitiva. E come neppure il nostro buon vecchio nonno Tolkien ha voluto né potuto levare il velo che avvolge alcune delle sue “creature”, non sarò di certo io ad avere la presunzione di tentarlo. Il mistero, dunque, rimane al pari di quello che avvolge la figura del profeta Elia rapito in cielo su di un carro di fuoco. Eppure, con gli indizi in nostro possesso possiamo formulare un’ipotesi, a mio avviso, più che verosimile: Gandalf “è colui del quale è scritto: «Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero, che preparerà la tua via davanti a te»” (Lc 7,27). La sua essenza, infatti, si identifica con la sua missione e questa si esaurisce con l’avvento del Re, del quale egli è stato precursore e consigliere. Solo quando il Re avrà preso possesso del regno e ristabilito ogni cosa, solo allora il Grigio Pellegrino potrà prendere congedo dalla Terra di Mezzo per sciogliere le vele verso il meritato riposo.

Non a caso la Chiesa in questo santo tempo di Avvento, ci ammonisce e dispone alla venuta del Messia con la predicazione di san Giovanni Battista, pellegrino e profeta nelle terre intorno al Giordano. Egli, il Battista, vissuto nel nascondimento, la cui vera identità sfuggì ai suoi stessi contemporanei fu colui che traghettò l’antica Legge alla Grazia di Cristo. Poveramente vestito, ma rivestito dello spirito e della forza di Elia, San Giovanni condivide con Gandalf la missione profetica e ancor più l’altissimo compito di essere l’araldo del Gran Re, “di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri»” (Mt 3,3).

Così, san Giovanni, cede il passo al Figlio di Dio: “fissando lo sguardo su Gesù, che passava, disse: «Ecco l’Agnello di Dio!». I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù” (Gv 1,36-37). Similmente, Gandalf, giunto al dunque, avendo terminato la corsa e combattuto la buona battaglia, esce dalla scena di questo mondo dicendo: “Cari amici, qui sulle rive del Mare finisce la nostra compagnia nella Terra di Mezzo. Andate in pace! Non dirò: «Non piangete», perché non tutte le lacrime sono un male”. E quanto siano vere queste parole ce lo attesta l’Inno della Novena in preparazione del Santo Natale: “Omnes simul cum lacrymis, precemur indulgentiam”. Fratelli d’esilio, leviamo, dunque, il capo perché la nostra liberazione è vicina.

Sancte Joànnes Baptista: ora pro nobis.

[1] Il Signore degli Anelli, Rusconi, Milano 1999, pp. 51-52.

[2] Lo Hobbit, Adelphi, Milano 2002, p. 16.

[3] Lettera n. 268 in La realtà in trasparenza, Bompiani, Milano 2002, p. 398.

[4] Lettera n. 144, op. cit., p. 204.

[5] Il Signore degli Anelli, op. cit., p. 63.

Fonte: Radiospada, 24.12.2015

↧

Betlemme, città profetica

↧

Il Campo dei Pastori e la "Strada della Stella"

↧

↧

La notte di Betlemme

↧

Rorate cœli desuper

↧

Gaudete! Gaudete! Christus est natus ex Maria virgine, Gaudete! - IN NATIVITATE DOMINI

↧

Augurio di Santo Natale

“Betlemme ha aperto l’Eden, venite a vedere: troviamo nel nascondimento le delizie; venite, riceviamo nella grotta le gioie del paradiso. Là è apparsa la radice non innaffiata che fa germogliare il perdono; là si è trovato il pozzo da nessuno scavato, a cui Davide un tempo aveva desiderato bere: là è la Vergine che, partorito il bambino, ha subito estinto la sete di Adamo e di Davide: affrettiamoci dunque al luogo dove è stato partorito, piccolo bimbo, il Dio che è prima dei secoli” (Tropario di Romano il Melode)

Giunga ad i nostri lettori l’augurio di Santo Natale del Signore Gesù secondo la carne.

Scuola Ecclesia Mater

Scuola Ecclesia Mater

↧

↧

Quando la Francia nacque a Natale ......

Quando è nata la Francia? Semplice: il 25 dicembre 496 (o 498) d.C., allorché Clodoveo, miracolosamente vincitore a Tolbiac, l’odierna Zülpich, a sud-est di Colonia, dopo aver invocato il “Dio di Clotilde” (la pia moglie, che era cristiana) e vinto così i pagani Alemanni, fu battezzato dal santo vescovo Remigio di Reims. Da allora, tutta la Gallia si fece battezzare, divenendo in Occidente la prima Nazione cristiana: la figlia primogenita e prediletta della Chiesa.

Più che la predicazione dei missionari, poté dunque una straordinaria e davvero prodigiosa vittoria militare portare alla cristianizzazione di quella terra pagana. Non diversamente da quanto avvenne con Costantino: fu la vittoria di Ponte Milvio a favorire la diffusione della fede cristiana nell’Impero romano.

Nella festa di santo Stefano, protomartire, rilancio questo contributo in lingua francese.

|

| Luca Signorelli, S. Stefano, XVI sec., collezione privata |

|

| Ambito di Andrea Sabatini detto Andrea da Salerano, Martirio di S. Stefano, XV sec., collezione privata |

|

| Maestro della marca geometrica, su cartone di Raffaello Sanzio, Lapidazione di santo Stefano, 1550 ca. (?), Museo di Palazzo Ducale, Mantova |

|

| Andrea Vaccaro, S. Stefano condotto al martirio, XVII sec., collezione privata |

| Sir Anthony van Dyck, Martirio di S. Stefano, 1622-24, Collezione Egerton, Tatton Park |

|

| Juan Luis Zambrano, Martirio di S. Stefano, XVII sec., Cappella di S. Stefano, Cattedrale, Cordoba |

| Michele Ricciardi, Lapidazione di S. Stefano, XVIII sec., Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata, Palazzo Lanfranchi, Matera |

|

| Lorenzo Ghiberti, S. Lorenzo, 1427-28, Chiesa di Orsanmichele, Firenze |

Quand la France naquit à Noël

de Thibault Corsaire

Hautbois jouent et musettes résonnent depuis deux mille ans, dans la froidure de décembre. Lyres et orgues exaltent la naissance du Sauveur, qu’acclament les gorges des fidèles. Le Roi des rois naquit à Noël. C’est à Noël également que naquit la France, terre de prédilection, royaume de piété, patrie de tant de saints.

Oui, la France naquit à Noël, à Reims, au milieu des glaives baissés et des guerriers à genoux ; des Francs ralliés et des prêtres vainqueurs. En recevant sur sa nuque l’eau sacrée du baptême, des mains ointes de S. Rémi, le roi Clovis gagnait son armée à la vraie foi. A la clameur du pavois s’ajoutait la transcendance de la Croix : la France naissait, et elle était chrétienne.

Miracle que cet accouchement au cœur de l’hiver ! Tandis que se répandait l’eau du baptistère sur une armée convertie, et que s’ébattait la colombe immaculée, le prodige français voyait le jour. La petite France ouvrait ses yeux écarquillés sur le monde, elle venait à la vie et respirait. Sans doute ses premiers cris furent-ils : « Noël ! Noël ! ».

La France venait de naître, en ce vingt-cinq décembre 496 [1]. Elle venait de loin : sa conception avait duré non pas neuf mois, mais cinq siècles.

Déjà, le ménage complexe de l’alouette gauloise et de la louve capitoline avait commencé de faire apparaître ses membres. Jacques Bainville ne manqua pas de souligner l’importance capitale de cette antique gestation, ces cinq-cent ans pendant lesquels la Gaule partagea la vie de Rome :

« Jamais colonisation n’a été plus heureuse, n’a porté plus de beaux fruits, que celle des Romains en Gaule. D’autres colonisateurs ont détruit les peuples conquis. Ou bien les vaincus, repliés sur eux-mêmes, ont vécu à l’écart des vainqueurs. Cent ans après César, la fusion était presque accomplie et des Gaulois entraient au Sénat romain. Jusqu’en 472, jusqu’à la chute de l’Empire d’Occident, la vie de la Gaule s’est confondue avec celle de Rome. Nous ne sommes pas assez habitués à penser que le quart de notre histoire, depuis le commencement de l’ère chrétienne, s’est écoulé dans cette communauté : quatre à cinq siècles, une période de temps à peu près aussi longue que de Louis XII à nos jours et chargée d’autant d’événements et de révolutions. Le détail, si l’on s’y arrêtait, ferait bâiller. Et pourtant, que distingue-t-on à travers les grandes lignes ? Les traits permanents de la France qui commencent à se former. » [2]

L’ébauche de cette France, celte de sang et pénétrée de latinité, connaissait déjà le saint nom de Jésus. Martyre et charité avaient marqué la terre gallo-romaine. Au nom du Christ, la lyonnaise Blandine avait versé son sang dans les arènes de la capitale des Gaules. En Touraine, S. Martin avait prodigué la charité, déchirant son pourpre mantel et l’appliquant sur le dos frêle d’un miséreux.

C’est sur cette terre déjà ondoyée que fondirent les peuples germaniques. Rome s’écroulait, la Gaule s’abandonnait : la France était sur le point de naître. Mais le terme n’étais pas encore arrivé. Païens, les Francs saliens de Mérovée et Childéric tranchaient avec l’arianisme des autres Germains. S’ils ne confessaient pas la vraie foi et adoraient encore des idoles, au moins ne versaient-ils pas dans l’hérésie : situation qui allait se révéler providentielle en vue de la conversion.

C’est à Clovis, petit-fils de Mérovée, qu’allait incomber la tâche de faire venir au monde la petite France. Le destin du roi des Francs semblait se mêler à celui de l’Empereur Constantin. Ce dernier entrevit le Chrisme au Pont-Milvius [3], et ce divin signe lui donna la victoire ; le Franc sut vaincre les Alamans à Tolbiac. Au cœur de l’incertaine mêlée, l’armée franque dut son salut à la Croix. Les regards du païen se tournèrent vers le Ciel :

« Ô Jésus-Christ, que Clothilde proclame fils de Dieu vivant, toi qui donnes une aide à ceux qui peinent et qui attribues la victoire à ceux qui espèrent en toi, je sollicite dévotement la gloire de ton assistance ; si tu m’accordes la victoire sur ces ennemis et si j’expérimente la vertu miraculeuse que le peuple voué à ton nom déclare avoir prouvé qu’elle venait de toi, je croirai en toi et je me ferai baptiser en ton nom. J’ai, en effet, invoqué mes dieux mais, comme j’en ai fait l’expérience, ils se sont abstenus de m’aider ; je crois donc qu’ils ne sont doués d’aucune puissance, eux qui ne viennent pas au secours de leurs serviteurs. C’est toi que j’invoque maintenant, c’est en toi que je désire croire, pourvu que je sois arraché à mes adversaires » [4]

« In hoc signo vinces » [5] : le miracle du Pont-Milvius se répéta à Tolbiac. Clovis était vainqueur ; il pouvait se convertir.

Tout était prêt pour la naissance. La victoire se penchait sur le berceau de la France. Vieux sang gaulois, génie latin et glaive franc s’étaient réunis autour de la Croix. L’Eglise de saint Rémi, habile sage-femme, sortit avec douceur la tête de notre France. Au milieu des décombres d’un Empire romain depuis vingt ans éteint, la jeune enfant riait. La latinité se muait en Chrétienté ; le nourrisson en serait la fille aînée. Devant elle, les étendards du roi s’avançaient. A Noël, le monde découvrait le nouveau-né, enfant des Romains et des Saliens. A Noël, l’Histoire rencontrait la France. Une croix d’or ornait sa frêle poitrine.

Tout était prêt pour la naissance. La victoire se penchait sur le berceau de la France. Vieux sang gaulois, génie latin et glaive franc s’étaient réunis autour de la Croix. L’Eglise de saint Rémi, habile sage-femme, sortit avec douceur la tête de notre France. Au milieu des décombres d’un Empire romain depuis vingt ans éteint, la jeune enfant riait. La latinité se muait en Chrétienté ; le nourrisson en serait la fille aînée. Devant elle, les étendards du roi s’avançaient. A Noël, le monde découvrait le nouveau-né, enfant des Romains et des Saliens. A Noël, l’Histoire rencontrait la France. Une croix d’or ornait sa frêle poitrine.

[1] 496 ou 498 : la datation exacte est l’objet d’éternels débats.

[2] Jacques Bainville, Histoire de France (1924).

[3] La bataille du Pont-Milvius (312) opposa Maxence à Constantin. Peu avant le début des combats, Constantin vit le Chrisme (conjonction des lettres grecques Chi et Rho (XP), deux premières lettres du mot Christ, accompagné de la formule grecques Εν Τουτω Νικα : « par ce signe tu vaincras ».

[4] Grégoire de Tours, Histoire des Francs, II (576).

[5] Traduction latine de la formule grecque Εν Τουτω Νικα : « par ce signe tu vaincras ».

Fonte : Le Rouge & le Noir, 18 décembre 2015

Fonte : Le Rouge & le Noir, 18 décembre 2015

↧

Puer natus in Bethlehem

↧

Un libro di Giovanni Turco: Costituzione e Tradizione. Una recensione di Cristina Siccardi

Nella memoria di S. Giovanni, apostolo ed evangelista, e nel ricordo dell’inizio delle Apparizioni del Signore (27 dicembre 1673) nel monastero della Visitazione di Paray-le-Monial a Santa Margherita Maria Alacoque, rilancio quest’interessante recensione di Cristina Siccardi.

|

| Alonso Cano (attrib.), S. Giovanni a Patmos, XVII sec., museo del Prado, Madrid |

|

| Domenichino, S. Giovanni evangelista, 1621-29, National Gallery, Londra |

|

| Domenichino, S. Giovanni evangelista, XVII sec., Bob Jones University, Greenville |

|

| Fyodor Antonovich Moller (Фёдор Антонович Моллер), S. Giovanni predica durante i baccanali a Patmos, 1856 |

|

| Icona del Santo Apostolo Giovanni il Teologo, XIX sec. |

|

| Alexander Kapitonovich Sytov, S. Giovanni il Teologo, 1995 |

|

| Andrei Mironov, S. Giovanni il Teologo e S. Procoro, 2015, collezione privata |

|

| Gesù maestro tra i SS. Giovanni evangelista e Paolo apostolo |

Un libro di Giovanni Turco: Costituzione e Tradizione

di Cristina Siccardi

Essendo l’Universo ordinato secondo criteri e principi, anche le società umane, piccole o grandi che siano, sono obbligatoriamente tenute a stabilire criteri e principi di convivenza e di relazionalità. Quando le costituzioni umane rispettano e si ricollegano alla Costituzione naturale, allora esse sono ordinamenti non creati a nuovo (rivoluzionari), ma connaturate, ovvero scaturiscono in maniera naturale e logica.

La «Costituzione naturale», scrive uno dei filosofi più credibili e più logici dell’età contemporanea, «non dipende da nessuna opinione. La sua negazione comporta l’esclusione della “cosa”. Dalla sua evacuazione non può che derivare una apparenza della res publica, ovvero un suo simulacro, il quale presenta una continuità puramente nominale con la sostanza in luogo della quale è posto. In tal senso, la Costituzione naturale rinvia alla politicità ed alla giuridicità naturale della comunità politica, cioè all’ordine secondo giustizia finalizzato al bene comune». La citazione è tratta (p. 7) da Costituzione e Tradizione (Edizioni Scientifiche), libro di fresca pubblicazione, scritto dal Professor Giovanni Turco, docente all’Università di Udine, dove insegna Diritto pubblico, Etica e deontologia professionale, Teoria dei diritti umani.

Il filosofo cristiano, che ha lasciato il più ampio e approfondito corpus intorno al tema della legge naturale, è San Tommaso d’Aquino. La Summa Theologica è una cattedrale di pensiero fondata sulla consapevolezza che la lex humana, il cosiddetto «diritto positivo» dell’età moderna, deve essere posta in rapporto con le fonti di diritto superiore, ovvero la lex naturalis e la lex divina. In San Tommaso le tre fonti (legge divina – legge naturale – legge umana) si compenetrano in un disegno nel quale l’uomo partecipa del piano divino per la salvezza.

Il diritto naturale per San Tommaso deve essere calato, nella realtà mutevole terrena, con saggezza, sapienza e competenze di ordine tecnico e strumentale. I principi primi del diritto naturale sono auto-evidenti, infatti sono principia indemostrabilia naturaliter cognita, ossia, seppure indimostrabili, sono colti immediatamente dall’intelletto.

La prima fonte della Giustizia, per il Dottore Angelico, è la ragione divina, che dà luogo alla legge divina e guida verso la beatitudine eterna e a questa l’uomo è tenuto a sottoporsi con umiltà. La seconda fonte di Giustizia è la legge naturale, conoscibile per mezzo della ragione e fondata su principi universali, comuni a tutti gli uomini. La legge umana è tenuta a basarsi sia sulla legge divina che su quella di natura. I doveri che la legge di natura impone possono, però, essere compiuti solo con il «libero arbitrio», cioè da persone libere e consapevoli. Ancora, secondo San Tommaso, la ragione riconosce il bene e la legge di natura corrisponde alla naturale inclinazione verso il bene.

La legge di natura, quindi, non è direttamente la volontà di Dio, ma è il modo attraverso il quale il singolo individuo partecipa al piano di Dio per l’umanità. La dottrina del diritto naturale ha accompagnato il pensiero occidentale fin dai suoi albori. Essa è stata decisiva prima nel favorire la fusione della cultura greca con quella romana e poi fra quella classica e quella cristiana nell’età del Medioevo. Con l’età moderna l’antropocentrismo è divenuto, in pratica, la fonte principale e, con il trascorrere del tempo, sempre più esclusiva, oggi unica. Ecco che è sorto e si è sviluppato da un lato il costituzionalismo e, dall’altro, le ideologie dominanti delle Rivoluzioni d’America e di Francia, che sono diventate le fonti del diritto attuale degli Stati.

Afferma Giovanni Turco: «Il costituzionalismo, per se stesso, si palesa come una concezione che elabora una determinata nozione di Costituzione. Si tratta della nozione moderna – ovvero razionalizzata o meglio razionalistica – di Costituzione. Ne è testimone la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789), la quale afferma che “ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione” (art. 16)» (p. 11).

Pertanto la Costituzione come norma convenzionale, assume come postulati: la divisione dei poteri e quella dei diritti dell’uomo. Il costituzionalismo si presenta come ideologia, ovvero come «pensiero strumentale ad un obiettivo prassiologico (il controllo e la limitazione del potere), attraverso cui garantire la tutela di diritti (intesi come ambiti di potere, riconosciuti come tali dal potere stesso) (…) Il costituzionalismo si configura, pertanto, come discorso sul potere, assunto come creatore del diritto (identificato con il complesso delle norme) o in altri termini, come dottrina, per la quale (secondo l’espressione montesquieuana), il potere limita il potere. (…) Il potere ne costituisce la premessa (nella sua supposta sovranità) e ne costituisce il termine (nei risultati costituzionali da ottenere). Talché il potere è limitato nei modi e nelle forme che il potere stesso stabilisce, con le procedure e con gli obiettivi che il potere stesso stabilisce. (…) In questa prospettiva, i diritti e le libertà non costituiscono, in realtà, un prius, ma un posterius. Pur se teoricamente supposti, essi finiscono per essere non un criterio ma un risultato. Come tale mutevole e provvisorio (anche solo per via interpretativa). Infatti, intesi razionalisticamente i diritti, mutando la norma agendi, non può che mutare parimenti anche la facultas agendi, che da quella deriva. Sul presupposto della reciproca immanenza di potere e volere (individuale o collettivo, che sia) non si dà criterio che trascenda il potere stesso, reso attuale dalla sua effettività» (pp. 12-13).

Molto altro si potrebbe dire, ma le esplicazioni di Turco sono così interessanti e pregnanti che devono essere lette direttamente, senza barriere interpretative che ne svilirebbero non solo la consistenza, ma la bellezza dell’esposizione stessa e la bellezza è strumento indispensabile per catturare l’attenzione di un pubblico anche non interessato a determinate questioni.

L’autore è in grado di spiegare al meglio e con tesi convincenti – attraverso anche un fraseggiare filosofico che non si limita a girare intorno agli argomenti proposti, ma che punta sempre verso la sostanza dei contenuti – le derive del costituzionalismo a cui sono giunti i pensieri politici contemporanei e, dunque, alle loro applicazioni legislative, amministrative e giuridiche. Ecco che Turco recupera il concetto di Tradizione legato alle tematiche suddette ed oggi recuperare la Tradizione significa recuperare il senno perduto e porre ordine in un caos politico e culturale di proporzioni tragiche.

Recuperare la Tradizione significa recuperare il pensiero di San Tommaso d’Aquino che rende evidente la stabilità dei giudizi secondo ragione: «Nessuna consuetudine (e nessuna legge positiva) può rendere lecito l’illecito, o viceversa (come nel caso della poligamia e della poliandrias, o della simonia). La richiesta di una prestazione in nome di una consuetudine contraria al diritto naturale ed al diritto divino, rende la stessa invalida ed inesigibile (ovvero intrinsecamente iniqua). Nessuna consuetudine, quindi, può sciogliere qualcuno da ciò che è dovuto in virtù del diritto naturale e del diritto divino» (p. 127).

Interessantissimo e di grande attualità tutto il discorso inerente le consuetudini rette, corrotte, virtuose e viziose. Le consuetudini malvagie portano alla corruzione morale, anche a quelle più abominevoli, queste «possono giungere fino all’effetto al peccato, tali da essere volte permanentemente a nuocere» (p. 129). Nell’elenco dei peccati contemporanei, compresi quelli contro natura, l’autore annovera, e gliene siamo decisamente grati, anche la corruzione e la falsificazione dell’interpretazione della Sacra Bibbia.

Il libro, oltre a proporre un’analisi della nozione di Costituzione e del postcostituzionalismo contemporaneo, esamina il concetto di Tradizione, al di là della riduzione sociologistica, attualmente di moda, che ne sterilizza il giudizio sul contenuto, presentando due capitoli di approfondimento sul significato della Tradizione del filosofo aquinate, un esame che costituisce un’assoluta novità nella letteratura internazionale sul tema.

Attraverso questo saggio è possibile mettere ordine nei propri pensieri, e comprendere che senza memoria storica è impossibile il reale bene comune: la prima è imprescindibile per intendere e perseguire il secondo. Valga, come esempio, gli attuali dibattiti sulle tradizioni natalizie. È meglio privarsi del Presepio per “rispettare” gli altri (il negativo «rispetto umano», che rigetta il rispetto a Dio e il «timor di Dio») o andare fieri delle proprie tradizioni, che costituiscono l’ossatura del Nostro Patrimonio ereditato e, dunque, della nostra stessa esistenza?

Fonte: Corrispondenza romana, 16.12.2015

Fonte: Corrispondenza romana, 16.12.2015

↧

.jpg)